УДК 376:373.3 (476)

А.В. Барановская

студентка 4 курса педагогического факультета

научный руководитель – Н.В. Флёрко, магистр педагогических наук, старший преподаватель

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В данной статье представлен анализ литературы по проблеме пространственной ориентировки и пространственного анализа в дошкольном возрасте. Излагаются результаты исследования пространственного анализа у старших дошкольников с нормативным развитием и с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития.

Ребёнок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентироваться в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые простейшие понятия о пространственных отношениях: слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, под, между, по часовой стрелке, в том же направлении. Все эти понятия способствуют развитию пространственного воображения у детей. Умение ребёнка представить, спрогнозировать, что произойдёт в ближайшем будущем в пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, логики и мышления, что необходимо для успешного овладения в процессе последующего обучения в школе целым рядом учебных дисциплин: письмом, чтением, географией, черчением и другими предметами [1].

Большое значение в образовании представлений о пространственных отношениях между предметами и овладении умением их определять имеет продуктивная деятельность. Строя из кубиков, ребёнок моделирует не только формы, но и пространственные отношения. Он учится передавать их в рисунке, определённым образом располагая изображения людей и предметов на листе бумаги. Дети, как считает М.В. Васильева, должны уметь ориентироваться на листе бумаги. Они овладевают умением раскладывать определенное количество предметов в указанном направлении: и верхней, нижней части листа, слева, справа, посередине и пр. Дети учатся употреблять слова для обозначения положения предметов на листе бумаги, на столе, на полу (слева от, справа от, выше – ниже, ближе – дальше, около, из-за, вдоль) [2].

Формирование умений ориентировки на плоскости начинается со старшей группы, что включает обучение ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине), дети должны научиться свободно ориентироваться на плоскости. Большое внимание уделяют последовательному выделению, описанию и воспроизведению взаимного расположения геометрических фигур по отношению друг к другу [2].

Особое значение овладение пространственными представлениями и навыками ориентировки на плоскости имеет для детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития (ЗПР), так как интеллектуальные нарушения значительно осложняют процесс формирования этих представлений и навыков. У детей отмечается недостаточность познавательной деятельности, которая проявляется в низком темпе деятельности, сниженном внимании, плохом удержании в памяти необходимой информации. Характерными проявлениям сниженного уровня развития являются и стойкие трудности в освоении пространства [3, с. 266].

Недостаточность ориентировки в пространстве к концу дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих затруднения при овладении детьми школьными навыками. Важной составляющей при ориентировке в пространстве является умение использовать знания: передвигаться в указанном направлении, располагать и перемещать предметы и др. Выделенные пространственные связи и отношения должны отражаться в речи детей с помощью предлогов и наречий.

В связи с этим была обозначена цель исследования – изучить особенности пространственного анализа и синтеза у старших дошкольников с трудностями в обучении, обусловленными ЗПР.

Для достижения поставленной цели было проведено исследование на базе ГУО «Специальный ясли-сад № 5 г. Гродно» и ГУО «Ясли-сад № 71 г. Гродно». В эксперименте приняли участие 10 детей 5–6 лет с нормативным развитием (контрольная группа) и 7 детей 5–7 лет, обучающиеся по программе для детей с задержкой психического развития (экспериментальная группа).

Нами были проведены три методики: «Пространственно-арифметический диктант», «Копирование» и «Игра со счетными палочками», которые позволили определитьособенности пространственного анализа и синтеза у старших дошкольников с трудностями в обучении, обусловленными ЗПР.

Анализ результатов выполнения методики «Пространственно-арифметический диктант» показал, что 57 % детей с ЗПР справились с заданиями (выполнили 1–2 из 6 возможных) на низком уровне. 43 % испытуемых выполнили 3–4 действия из 6 возможных, все задания не смог выполнить ни один ребенок (рис. 1). Трудности выполнения заключались в необходимости выполнять нескольких действий одновременно (найти нужную клеточку и посчитать по нарастающей все предметы). Дети с нормативным развитием выполняли задание на более высоком уровне. Только 20 % из них показали низкие результаты, что связано с проблемами устного счета.

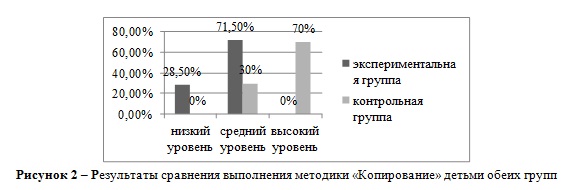

Далее проанализируем результаты выполнения методики «Копирование». 28,5 % детей с ЗПР справились с заданиями (выполнили 1–2 из 6 возможных) на низком уровне. 71,5 % испытуемых выполнили 3–4 действия из 6 возможных, все задания из данной группы не смог выполнить ни один ребенок (рис. 2). Сложности выполнения заключались в копировании цифр 2 и 5, и букв М и Ж. Дети с нормативным развитием справились с заданием на более высоком уровне. Только 30 % детей выполнили задание на среднем уровне, а 70% выполнили все задание правильно.

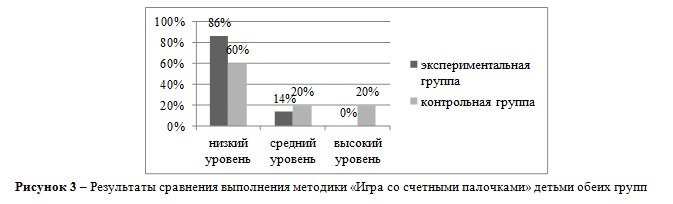

И последней методикой для выявления пространственного анализа была проведена «Игра со счетными палочками». Анализ результатов показал, что только один ребенок (14 %) выкладывает образец самостоятельно, другие дети (86 %) самостоятельного решения не нашли (рис. 3). Также 60 % детей с нормативным развитием выполнили задание на низком уровне, 20 % детей выполняют задание по образцу и 20 % детей выполнили все задание правильно. Отметим, что задание вызвало определенные сложности в связи с его необычностью, новизной.

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о необходимости проведения целенаправленной коррекционно-развивающей для изучения особенностей пространственного анализа и синтеза у старших дошкольников с трудностями в обучении, обусловленными ЗПР.

При выделении направлений коррекционно-развивающей работы следует опираться на полученные в ходе исследования результаты и на разработанный в психологии принцип системности психического развития.

В ходе исследования были выявлены следующие особенности:

- Копирование образца дети ЗПР выполняют хуже, у них низкий уровень развития моторных навыков, что очень ярко проявляется в неумении начертить прямую линию, перерисовать по образцу. Дети с ЗПР много отвлекаются, не удерживают инструкцию, забывают про детали.

- Дети с ЗПР не понимают конструкций, обозначающих пространственное расположение предметов, еще сложнее им эти отношения отразить в собственной речи. У них затруднено восприятие верхне-нижнего, право-левого расположения объекта и его деталей в пространстве.

- Неумение вычленить одно из звеньев в цепи однородных изображений.

This paper presents an analysis of the literature on the problem of spatial orientation and spatial analysis in the preschool years. Outlines the results of a study of spatial analysis older preschoolers with regulatory development and learning difficulties caused mental retardation.

Список литературы

1. Предупреждение оптической дисграфии у старших дошкольников с задержкой психического развития. – Режим доступа: https://festival.1september.ru/articles/564950/. – Дата доступа 30.05.2014.

2. Овод, Н.Д. Особенности ориентировки в пространстве старших дошкольников с нарушениями зрения / Н.Д. Овод. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471875. – Дата доступа: 24.04.2014.

3. Специальная педагогика [Текст]: учебное пособие для вузов / Л.И. Аксенова [и др.]; ред. Н.М. Назарова. – М.: Академия, 2004. – 400 с.