УДК 376.4

Ю.Ю. Кунцевич

студентка 3 курса педагогического факультета

научный руководитель – Т.В. Сидорко, старший преподаватель

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОГО ЧУВСТВА У ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

В статье раскрыта сущность языкового чувства у первоклассников с тяжёлыми нарушениями речи.В статье выявлены особенности становления языковой способности у данной категории детей.

Ребёнок в процессе своего развития должен овладеть языком, на котором говорят окружающие его взрослые, научиться пользоваться раньше устной, а затем письменной речью. Это очень сложная задача. Ребёнку приходится за немногие годы усвоить всё богатство языка, которое создавалось народом в течение тысячелетий.

Под языковым чутьем (чувством языка) понимается неосознанное владение закономерностями языка, знание нормы, традиции употребления, приобретенное в языковой среде на основе восприятия и подражания речи окружающих людей; способность к подсознательным языковым обобщениям [2]. Чутье языка у каждого ребенка может быть развито по-разному, и от степени развитости языкового чутья зависит успешность усвоения языка в целом.

Природу этого явления стремились объяснить многие ученые, называя его по-разному. Психологи называют это явление «языковым чутьем» или «чувством языка» (Л.И. Божович, Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков). Встречается и такое определение, как «чуткость к языковым явлениям», «чутье языка» (А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин). Сведения о формах и природе языкового чутья представлены в трудах В.П. Вахтерова, Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, К.Д. Ушинского, К.И. Чуковского, С.Н. Цейтлин и т.д.

Несмотря на существование ряда исследований, проблема формирования языкового чутья у детей младшего школьного возраста недостаточно изучена. Это затрудняет работу учителя по использованию опоры на языковое чутье и его формированию при обучении родному языку в школе и является одной из причин того, что чутье языка не только не развивается, но может даже утрачиваться.

Изучение качества преподавания русского языка в начальной школе показало, что учителя знают о принципе опоры на языковое чутье, но не все понимают, в чем именно заключается эта опора, какие методические приемы и способы работы можно использовать в связи с этим в процессе изучения родного языка. Важно довести до сознания каждого учителя значимость учета опоры на языковое чутье ребенка как на необходимое условие успешности обучения. Известно, что в младшем школьном возрасте закладываются основы знаний, умений и навыков в области родного языка. В этом возрасте у учащихся наблюдаются проявления языкового чутья в лексике, фонетике, словообразовании и грамматике [1].

Языковая способность позволяет ребенку отличать истинные предложения от цепочки слов, производить языковую трансформацию, улавливать отклонение от языковых нормативов, определять смысловые взаимоотношения слов в предложении (Д. Слобин).

Важно изучать языковое чувство, так как благодаря предшествующему речевому опыту и сформированному чувству языка, ребенок получает возможность успешно усваивать в школе законы фонетики, словообразования, грамматики и сознательно следовать им в речи.

Воспитание языкового чутья осуществляется на всех уроках русского языка в младших классах. Специально организуется речевая практика, в процессе которой внимание детей сосредоточивается на семантике слова, предложения, на их формально-логических признаках, которые помогают объединять слова в определенные лексико-грамматические категории [3].

С целью изучения изучить особенностей языкового чувства у первоклассников с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Нами было проведено исследование на базе ГУО «Средней школы №2 г. Гродно». Были обследованы дети младшего школьного возраста с нормальным речевым развитием и дети такого же возраста с ТНР, обучающиеся в 1 классе.

Исследование включало в себя задание, при котором ребёнок, опираясь на свою интуицию, должен был выбрать то или иное написание букв в словах. Испытуемым предлагалось 10 карточек, на которых были написаны слова: конфета, карман, сахар, билет, капуста, машина, огурец, помидор, яблоко, ягода. Ребёнок должен был определить, правильно написано слово или нет. Если неправильно, то необходимо было дать правильный вариант.

В контрольную группу входили дети с нормальным речевым развитием, в экспериментальную – дети с тяжёлыми нарушениями речи.

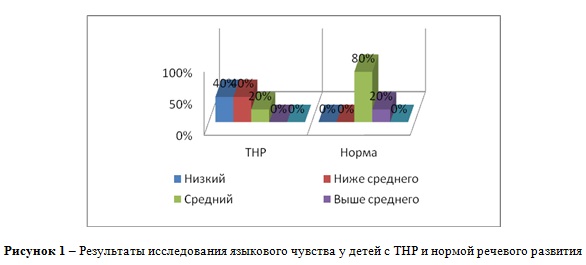

Изучение состояния языкового чувства у первоклассников показало, что 40 % испытуемых экспериментальной группы находятся на низком уровне владения языковым чутьем. При этом первоклассники с ТНР испытывали значительные затруднения в правильном написании предложенных слов (отмечались 7 и более ошибок). В контрольной группе низкого уровня выявлено не было.

На уровне ниже среднего оказались 40 % испытуемых экспериментальной группы. Первоклассники с ТНР испытывали затруднения в правильном написании предложенных слов (отмечались 5–6 ошибок). В контрольной группе не было выявлено работ данного уровня. Средний уровень наблюдался у 20 % испытуемых экспериментальной группы и 80 % участников контрольной группы. На данном уровне отмечались 3–4 ошибки.

У 20 % участников контрольной группы наблюдался уровень выше среднего. При этом первоклассники с нормальным речевым развитием не испытывали значительных затруднений в правильном написании предложенных слов (отмечались 1–2 ошибки). У испытуемых экспериментальной группы данный уровень не был отмечен. Высокий уровень у участников контрольной группы, а также у испытуемых экспериментальной группы не был выявлен.

В ходе количественного и качественного анализа результатов были получены данные (рис.1):

Анализируя полученные данные, выявилось, что для детей с ТНР меньше всего трудностей составили такие слова, как сахар, капуста. Наиболее сложными оказались такие слова, как конфета, машина, огурец, помидор. Для детей с нормальным речевым развитием лёгкими оказались такие слова, как помидор, яблоко, огурец. Больше трудностей вызвали такие слова, как конфета, ягода.

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: дети с нормальным речевым развитием показывают более высокий уровень языкового чувства по сравнению с детьми с тяжёлыми нарушениями речи, дети с ТНР выполняют задания в медленном темпе по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием, дети с ТНР допускают большое количество орфографических ошибок.

Article is devoted to the problem of essence of language feeling at first graders with heavy violations of the speech. The features of formation of language ability at children are revealed in the article.

Список литературы

1. Божович, Е.Д. О функциях чувства языка в решении школьниками семантико-синтаксических задач / Е.Д. Божович // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. – С. 70–78.

2. Львов, М.Р. Русский язык в школе: История преподавания / М.Р. Львов. – М. : Вербум-М, 2007. – С. 331.

3. Федоренко, Л.П. Закономерности усвоения родной речи / Л.П. Федоренко. – М., 1984. – С. 23.