УДК 373.1 – 053.4

Л.В. Островская

студентка 4 курса педагогического факультета

научный руководитель – З.Л. Шинтарь, доцент, кандидат педагогических наук

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

игрового взаимодействия в сюжетно-ролевой игре

В статье рассмотрено игровое взаимодействие в сюжетно-ролевой игре дошкольника. Представлен феномен социального взаимодействия. Сущностные характеристики игрового взаимодействия раскрыты через анализ ее структуры.

В среднем дошкольном возрасте особое место принадлежит сюжетно-ролевой игре, которая становится основой жизнедеятельности ребенка (Е.Е. Кравцова [1], А.И. Леонтьев [2], Д.Б. Эльконин [3] и др.). Несмотря на то, что вопрос о роли игры в развитии личности ребенка изучен достаточно полно, развивающий потенциал игры снижают заорганизованность сюжетно-ролевых игр и их использование лишь в дидактических целях. Анализ существующих особенностей руководства игровой деятельностью детей позволяет утверждать, что условия для развития игры как самостоятельной, свободной детской деятельности, освоения в ней позиции субъекта не созданы. В связи с этим особую значимость приобретает проблема формирования сюжетно-ролевой игры дошкольников.

В современных психолого-педагогических исследованиях сюжетно-ролевая игра рассматривается как реальная практика взаимодействия, где дети ставятся перед необходимостью согласовывать свои действия по предметному содержанию и смыслу самой деятельности, ориентируясь на правила.

Опыт позитивного, созидательного взаимодействия старшего дошкольника со сверстниками определяется как важнейший компонент социальной готовности к обучению в школе (Т.И. Бабаева [4], Е.Е. Кравцова [1], Г.А. Цукерман [5] и др.).

Вместе с тем проблема взаимодействия педагога и детей в становлении сюжетно-ролевой игры во всем многообразии ее проявлений не нашла достаточного отражения в исследованиях. Все это обедняет игровую культуру современного ребенка и ведет к тому, что дети не владеют в достаточной мере навыками взаимодействия. Это в свою очередь является причиной трудностей в общении, неустойчивости детских игровых объединений, частых конфликтов в процессе деятельности даже в дошкольном возрасте.

Анализ современных исследований показывает, что ученые с разных сторон и при отсутствии единой концептуальной модели характеризуют феномен социального взаимодействия. Одни авторы склонны отождествлять взаимодействие и общение (А.А. Бодалев, АЛ. Леонтьев, Б.Ф. Ломов), другие понимают взаимодействие как коммуникативный акт одного субъекта по отношению к другому (Р. Бейлс, Т. Ньюком, Т. Шибутани и др.).

В широком смысле взаимодействие означает «случайный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный личностный контакт двух или более человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений, установок» [6, с. 52]. В более узком смысле – это система взаимообусловленных индивидуальных действий, которые являются реакцией и стимулом к действию других участников взаимодействия [6].

Во многих исследованиях при структурном анализе взаимодействия выделяются его статистические и динамические компоненты.

К статистическим компонентам можно отнести: действующий субъект; объект действия или субъект, на который направлено воздействие; метод действия или способ использования средств воздействия; реакция индивида, на которого воздействуют, или результат действия; нормы, по которым организуется взаимодействие; ценности, принимаемые каждым участником взаимодействия; ситуация, в которой происходит взаимодействие [7].

К динамическим компонентам относят поведенческий, включающий в себя результаты деятельности и поступки, высказывания и т.д.; аффективный, связанный с состоянием личности и когнитивный компонент, проявляющейся в активности личности, принимающей и перерабатывающей информацию [7; 8; 9].

В педагогической науке выделяют два вида взаимодействияпедагога и ребенка:

– субъектно-объектное взаимодействие, которое формирует и закрепляетположительные качества детей: исполнительность, дисциплинированность, ответственность; ребенок накапливает опыт приобретения знаний, овладевает системой, упорядоченностью действий, однако до тех пор, пока ребенок является объектом педагогического процесса;

– субъектно-субъектные отношения, которые содействуют развитию у детей способности к сотрудничеству, инициативности, творческого начала, умения конструктивно решать конфликты, при этом вся деятельность приобретает личностную значимость для ребенка, формируются ценные проявления активности и самостоятельности, которые при устойчивом укреплении субъектной позиции могут стать его личностными качествами [10].

В психолого-педагогических исследованиях выделяют следующие особенности игрового взаимодействия:

– к 5 годам дети способны к более сложному ролевому поведению в игре;

– игра, стимулирующая гибкое ролевое поведение и смену ролей, даёт существенные сдвиги в самостоятельной детской деятельности;

– дети свободнее вступают во взаимодействие, подключаются к уже играющим сверстникам, беря подходящие по смыслу роли;

– в совместной со сверстником и индивидуальной игре расширяется диапазон актуализируемых детьми игровых ролей;

– у детей появляется вкус к динамическому развёртыванию сюжета в процессе игры за счёт включения новых персонажей и смены игровых ролей в рамках той или иной смысловой сферы;

– в игре ребёнок не только согласованно взаимодействует с одним-двумя сверстниками, но и моделирует ролевой диалог с партнёром-игрушкой, с воображаемым партнёром, т.е. устанавливает разнообразные ролевые связи в игре [11; 12].

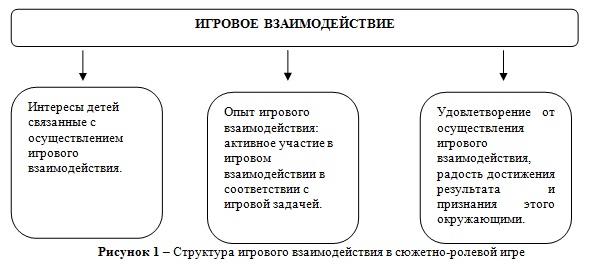

В нашем исследовании игровое взаимодействие представлено в следующей схеме:

Таким образом, специфика совместной игры как интегративной деятельности, объединяющей игровые действия и общение её участников, направленное на согласование действий по решению игровой задачи определяет особенности игрового взаимодействия и обуславливает возможность субъектов вступать во взаимодействие в разных игровых позициях: игрок, координатор, организатор и др.

С целью диагностики игрового взаимодействия детей средней группы в реальном образовательном процессе учреждения дошкольного образования нами был организован констатирующий эксперимент, который проходил в мае2012 г. В эксперименте участвовали дети средней группы (всего 21 ребёнок) ГУО «Детский центр развития ребёнка №89 г. Гродно». Высокий уровень сформированности игрового взаимодействия продемонстрировали 10,3 % детей, средний уровень – 61,9 %, низкий – 27,8 % детей.

По результатам эксперимента полагаем, что в учреждении дошкольного образования недостаточное внимание уделяется формированию игрового взаимодействия. Следовательно, требуются дополнительные педагогические мероприятия по формированию игрового взаимодействия в сюжетно-ролевой игре детей средней группы.

The article shows the preschool children’s game interaction The phenomenon of social interaction is presented. The intrinsic characteristics of the game interaction are opened through the analysis of its structure.

Список литературы

1. Кравцова, Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е.Е. Кравцова. – М.: Педагогика, 1991. – 68 с.

2. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х т. / А.Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – 392 с.

3. Эльконин, Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д.Б. Эльконин. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», 1995. – с.

4. Бабаева, Т.И. У школьного порога / Т.И. Бабаева. – М.: Просвещение, 1993. – 128 с.

5. Цукерман, Г.А. Виды общения в обучении / Г.А. Цукерман. – Томск: «Пеленг», 1993 – 268 с.

6. Психология воспитания / под ред А.В. Петровского. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 152 с

7. Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы проблемы психологии / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1984. – 432 с.

8. Коломинский, Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности) / Я.Л. Коломинский. – Минск: ТераСистемс, 2001. – 431 с.

9. Бодалев, А.А. Личность и общение / А.А. Бодалёв. – М.: Педагогика, 1983. – 270 с.

10. Лобанова, Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е. А. Лобанова. – Николаев, 2005. – 76 с.

11. Анциферлова, А.А. Воспитание детей в средней группе детского сада: пособие для воспитателей дет.сада / А.А. Анциферлова, Т.А. Владимирова, В.В. Гербова; сост. Г.М. Лямина. – М.: Просвещение, 1982. – 256 с.

12. Михайленко, Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для воспитателей. – М.: Издательство «Гном и Д», 2000. – 96 с.