Thema 4. Bildungswesen

Fragen

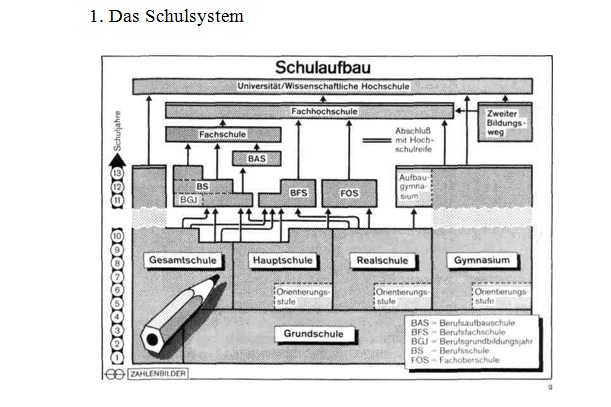

1. Das Schulsystem

2. Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland

Seiner geschichtlichen Herkunft nach war das allgemeinbildende Schulwesen in Deutschland durch das Prinzip der vertikalen Gliederung geprägt. Am Ende des 19. Jahrhunderts standen nebeneinander die drei Schularten Volksschule, Mittelschule und Gymnasium, die jeweils bestimmten sozialen Schichten zugeordnet waren und sich nach den Eingangsvoraussetzungen, der Besuchsdauer und der Vermittlung von Qualifikationen und gesellschaftlichen Chancen voneinander unterschieden. Die Möglichkeit des Übergangs zwischen den Schulformen war begrenzt, so dass die einmal getroffene Wahl des Bildungsweges in der Regel für die gesamte Schullaufbahn des einzelnen Schülers verbindlich blieb.

Die Weimarer Verfassung von 1919 durchbrach mit der Einführung der gemeinsamen vierjährigen Grundschule erstmals das Prinzip der Vertikalität, das im übrigen, aber auch in den Anfangsjahren der Bundesrepublik noch unverändert fortbestand. Erst in den sechziger Jahren führten veränderte Qualifikationsansprüche in Verbindung mit der politischen Forderung nach Chancengleichheit im Bildungssystem zu Ansätzen einer Reform, als deren weitestgehender Entwurf der 1970 vom Deutschen Bildungsrat vorgelegte „Strukturplan für das Bildungswesen" anzusehen ist. Die Empfehlungen des Bildungsrates setzen an die Stelle des vertikalen Nebeneinanders verschiedener Schulformen eine fünffache horizontale Gliederung des gesamten Schulwesens. Eine Differenzierung innerhalb des als Einheit verstandenen Bildungssystems erfolgte lediglich nach Altersstufen und in bestimmten Lernphasen nach Leistung und Interesse der Schüler. So umfasste der Schulaufbau: 1. den Elementarbereich mit Kindergarten und Vorschule; 2. den auf sechs Jahre erweiterten Primarbereich; 3. die Sekundarstufe I, die allen Schülern bis zum 16. Lebensjahr eine gemeinsame Grundbildung vermitteln und zu einem ersten qualifizierten Abschluss führen sollte; 4. die Sekundarstufe II als Zusammenfassung aller Bildungsgänge nach Abschluss der Schulpflicht, einschließlich der beruflichen Ausbildung, mit weitgehend differenzierten und spezialisierten Lernangeboten und Abschlussmöglichkeiten; 5. Den tertiären Hochschulbereich. Nur einige Elemente der Reform wurden im Lauf der siebziger Jahre in die Schulpraxis umgesetzt, so unter anderem die formale Gliederung des Schulwesens nach horizontalen Stufen, die Umgestaltung der Sekundarstufe II, in einigen Bundesländern auch die Einführung der Gesamtschule als integrierter Schulform. Andere Reformforderungen, soweit sie als Gefährdung des Bestands der herkömmlichen Schulformen oder des dualen Systems der Berufsausbildung verstanden wurden scheiterten an heftigen politischen Wiederständen.

Das „duale" System: Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland

Im Mittelpunkt des Berufsbildungswesens der Bundesrepublik Deutschland steht das sogenannte duale System, in dem zwei voneinander unabhängige Ausbildungsträger —Betrieb und Berufsschule— mit dem gemeinsamen Ziel der beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen zusammenarbeiten.

Die betriebliche Berufsausbildung wird in Betrieben der Wirtschaft, in vergleichbaren Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und der freien Berufe oder in Haushalten durchgeführt. Grundlage des Ausbildungsverhältnisses ist ein Berufsausbildungsvertrag, den der Auszubildende (Lehrling) mit einem Betriebsinhaber abschließt. Die Ausbildung darf in der Regel nur in einem der rund 450 staatlich anerkannten Ausbildungsberufe erfolgen, zu denen der jeweils zuständige Fachminister im Einvernehmen mit dem Bundesarbeitsminister eine verbindliche Ausbildungsordnung erläßt. Für eine Übergangszeit gelten zum Teil auch noch die bisherigen Berufsbilder und Berufsbildungspläne fort. In der Ausbildungsordnung sind die Bezeichnung des Ausbildungsberufes, die Ausbildungsdauer, die zu vermittelnden Fertigkeiten und Kenntnisse, ein Rahmenplan zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des Ausbildungsprozesses und die Prüfungsanforderungen enthalten. In der Ausbildungsordnung kann auch festgelegt sein, dass ein Teil der Berufsausbildung in Einrichtungen außerhalb des Betriebs, z. B. in überbetrieblichen Lehrwerkstätten, durchzuführen ist. Koordinations-, Verwaltungs-, Aufsichts- und Prüfungsinstanz im Bereich der betrieblichen Ausbildung sind die Kammern (Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern usw.). In der Berufsschule erhalten die Jugendlichen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen, vor allem fachtheoretischen Unterricht als Teil ihrer beruflichen Ausbildung. Rechtlich-organisatorisch gehört das Berufsschulwesen in die Zuständigkeit der Bundesländer, deren Schulpflichtgesetze von allen Jugendlichen bis zum Alter von 18 Jahren den Besuch einer (Teilzeit-)Schule verlangen. Die Kultusminister der Länder erlassen Rahmenlehrpläne für die Berufsschule, die mit den entsprechenden Ausbildungsordnungen inhaltlich möglichst eng verzahnt werden sollen.

Der Berufsschulunterricht erfolgt an 1-2 Tagen der Woche oder zu mehrwöchigen Unterrichtsblöcken zusammengefasst im Wechsel mit der betrieblichen Ausbildung. Als neues Element wurde 1969 das Berufsgrundbildungsjahr in das deutsche Berufsbildungssystem eingeführt. Mit ihm soll in einem von 13 übergreifenden Berufsfeldern (z.B. Wirtschaft und Verwaltung, Metalltechnik, Elektrotechnik) eine mehrtheoretisch orientierte berufliche Grundbildung vermittelt werden.

Berufsbildungseinrichtungen bestehen auch außerhalb des „dualen" Systems; die wichtigsten sind die vollzeitlichen Berufsfachschulen.

Aufgaben zum Thema

1. Machen Sie einen kurzen Bericht über eine Sonderschule

2. Machen Sie einen kurzen Bericht über eine Universität