2.4.4. Методика использования следователем рефлексии

Каждый добрый, заботливый, порядочный человек, не скупящийся на простое человеческое тепло, принимает участие в психическом оздоровлении жизни общества.

А. Маслоу

Рефлексия как метод рассчитана на эффект интеллектуальной инициативы, интеллектуального управления мыследеятельностью партнера. Рефлексия как процесс вторгается в аргументацию позиции партнера, меняет приоритет, направления и средства коммуникативного взаимодействия.

Рефлексия является процессом самопознания и осознания того, как рефлексирующий индивид – следователь – воспринимается участником следственного действия.

Технология применения метода рефлексии состоит в том, что следователь как бы встает на позицию участника следственного действия и с этих позиций рассматривает самого себя, весь процесс общения, анализирует прошлое и прогнозирует перспективу развития следственного действия.

Следует заметить, что участник следственного действия весьма продуктивно рефлексирует следователя. Поэтому последний должен обладать более высоким рангом рефлексии, позволяющим глубже и шире осознавать эмоциональные и интеллектуальные процессы партнера.

Следователь (по А.Р. Ратинову) должен обладать развитым воображением, которое позволяет постигнуть и охватить весь процесс внутренней жизни партнеров по общению. Динамика этого внутреннего процесса содержит в себе ход, становление и итог размышления, его доводы, аргументы, мотивы и переживаемые чувства. Чтобы успешно, разумно и правомерно воздействовать на людей, нужно знать и учитывать сложные психологические закономерности, определяющие позиции участников процесса и, в первую очередь, того, кто явно или незримо противостоит следователю[1].

Рефлексивная способность следователя – понимать внутренний мир людей – зависит от ряда факторов: степени развития воображения, профессионального и жизненного опыта, умения диагностировать допрашиваемого по выражению лица, различным реакциям на используемую в процессе допроса криминалистическую информацию. Преимущества следователя в рефлексивных рассуждениях позволяют не только понимать и предвидеть деятельность участника следствия, но и иными законными средствами влиять на процессы и результаты принимаемых решений.

Следственная рефлексия не является рефлексией собственно следователя. Следователь вынужден включать в рефлексивный анализ отражение позиций своего тактического партнера, поэтому природу рефлексии можно считать аналитико-синтетической. С одной стороны, следователь анализирует свою позицию, мысленно «пробегает» с ней от начала до конца следственного действия, примечая ориентиры, промежуточные цели, с другой стороны, следователь синтезирует свои аналитические действия с вероятными результатами аналогичных процессов, которые формируются тактическим партнером.

Позиция партнера должна постоянно вплетаться в ход рассуждений следователя и вынуждает его мыслить за двоих: за себя и партнера.

В структуре коммуникативного процесса психологии выделяют следующие элементы (они в полной мере относятся и к процессам общения следователя с тактическими партнерами).

1. Коммуникатор – субъект, передающий информацию.

2. Коммуникант – субъект, принимающий информацию и интерпретирующий ее.

3. Коммуникативное поле – ситуация в целом, в которой может быть передана информация.

4. Собственно информация о коммуникативном поле.

5. Каналы коммуникации – средства передачи информации[2].

Названные элементы коммуникативного процесса следователь имеет возможность увидеть, услышать и подвергнуть их рефлексивному анализу.

Построенное на рефлексии расследование отличается максимальной индивидуализацией средств взаимодействия следователя и участников уголовного процесса с учетом индивидуальной динамической структуры каждого участника следственного действия.

Обратная связь в системе отрефлексированного расследования обладает следующими характеристиками:

а) обязательность возникновения обратной связи в профессиональных коммуникациях следователя;

б) способность быть каналом приема – передачи – обмена информацией, идеями, интересами, Настроениями, чувствами, установками, имеющими программируемую следователем направленность;

в) способность выполнять функции оперативного контроля за деятельностью участников следственного действия, самоконтроля за успешностью программированного действия.

По линии обратной связи следователь может производить учет возможных типичных ошибок, их анализ. Это позволяет заранее выявить типичную ошибку, а также своевременно обнаружить ситуацию, содержащую сигналы о возможности допущения ошибки следователем. В связи с этим уместно отметить, что следственная рефлексия может отражать систему представлений о месте следственной ошибки в структуре следственного действия и типовых путях ее исключения или преодоления.

Если бы рефлексия следователя была предельно глубокой и обширной, то все действия его в процессе следственных ситуаций выполнялись бы безупречно.

Структура рефлексивного рассуждения может состоять из восьми элементов[3], каждый из которых должен представляться и оцениваться следователем. Особенно наглядно это видно на примере рефлексирования следователем допрашиваемого.

1. Следователь, как он есть на самом деле.

2. Следователь, как он видит себя сам.

3. Следователь, каким он видится допрашиваемому.

4. Следователь, каким он видит себя глазами допрашиваемого.

5. Допрашиваемый, как он есть на самом деле.

6. Допрашиваемый, каким он видит себя сам.

7. Допрашиваемый, каким он видится следователю.

8. Допрашиваемый, каким он видит себя глазами следователя.

Рефлексия характеризуется рядом признаков: «глубиной, обширностью, сложностью, мощностью, истинностью»[4]. Среди названных признаков центральное место занимает глубина, степень проникновения в личность партнера, в нашем случае – допрашиваемого. Глубина рефлексии характеризуется рангом.

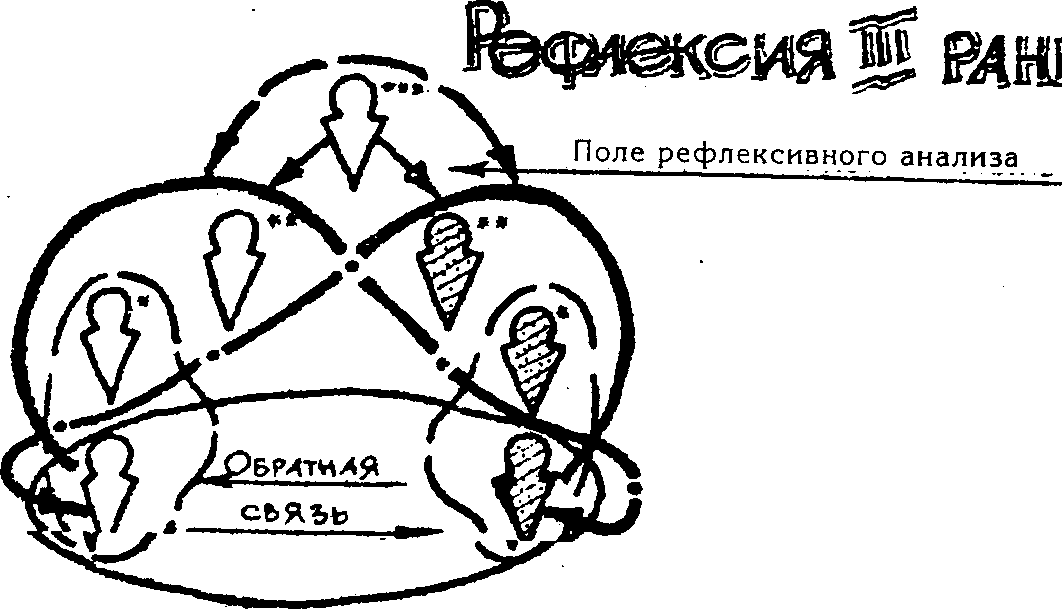

Целесообразно материал о рангах рефлексии проиллюстрировать рисунком и комментарием.

Рис.1

Рефлексия первого ранга – это, во-первых, отражение следователем самого себя внеположенно, самоанализ собственных интеллектуальных процессов и эмоциональных состояний. Во-вторых, это отображение себя партнером по общению по каналам обратной связи. Следователь «погружается» в своего партнера, встает на его позиции, примеряет на себя его маску, пытается испытать его эмоциональное состояние, а затем с учетом всего этого смотрит на себя (следователя) и ситуацию, которая также становится предметом оценки.

Следователь имеет возможность изучить «Я-концепцию» участника следственного действия. В специальной литературе «Я-концепция» представляется как совокупность представлений человека о себе самом, на основе которых человек строит свои отношения с другими людьми. «Я-концепция» определяет позицию человека в системе отношений следственной ситуации. «Я-концепция» становится призмой, через которую происходит весь сложный процесс объективного отражения объективного мира. Если правильно интерпретировать основные слагаемые «Я-концепции», то «прочтение» мотивов и реальной деятельности анализируемой личности значительно облегчается и дает массу новых возможностей для формирования серии приемов и методов работы с этим человеком.

«Я-концепция» личности участника следственного действия должна стать предметом рефлексивного исследования следователя, чтобы понять, как данный человек видит себя, представляет свои достоинства и недостатки. Именно «Я-концепция» будет определять режим и динамику отношений данного человека со следователем.

Но «Я-концепция» участника следственного действия находится в динамике. Когда человек убежден, что следователь не сможет доказать его вину, он держится самоуверенно, «Я-концепция» с повышенной самооценкой определяет такую необоснованную уверенность в себе.

Когда следователь уличил подозреваемого в совершении преступления, то «Я-концепция» этого человека резко изменяется. Он рассматривает перспективу жизни только в пессимистическом аспекте и т.д. Это определяет и повышенную сопротивляемость при производстве следственных действий. Возможность потери свободы, изменение социального статуса, как правило, мобилизуют подозреваемого, обвиняемого на активное противодействие следователю, вновь изменяя «Я-концепцию» данного индивида.

Рефлексия второго ранга может выглядеть следующим образом:

1. Самоанализ следователя, т.е. анализ внешних форм поведения, мыслей, чувств с позиций самого следователя (следователь, как он видит себя сам).

2. Анализ процессов отображения следователя глазами участника следственного действия по каналам обратной связи (следователь глазами партнера).

3. Анализ процессов взаимоотражения следователя и участника следственного действия с позиций нейтрального лица с учетом точек зрения самого следователя и его партнера.

Аналогично может отражать ситуацию и участник следственного действия. Это вызывает необходимость углубить ранг рефлексии.

Рефлексия третьего ранга характеризуется тем, что следователь и участник следственного действия рефлексируют друг друга на уровне второго ранга и находятся примерно в равноинформированных состояниях. В этих условиях следователь должен настолько «погрузиться» в интеллектуальные и эмоциональные процессы своего партнера, чтобы в каждое мгновение общения принимать информацию и давать ей верную оценку. Для этого в пирамиде рефлексирующих участников следователь должен занять оба места, чтобы контролировать ситуацию с учетом всех своих позиций и позиций партнера.

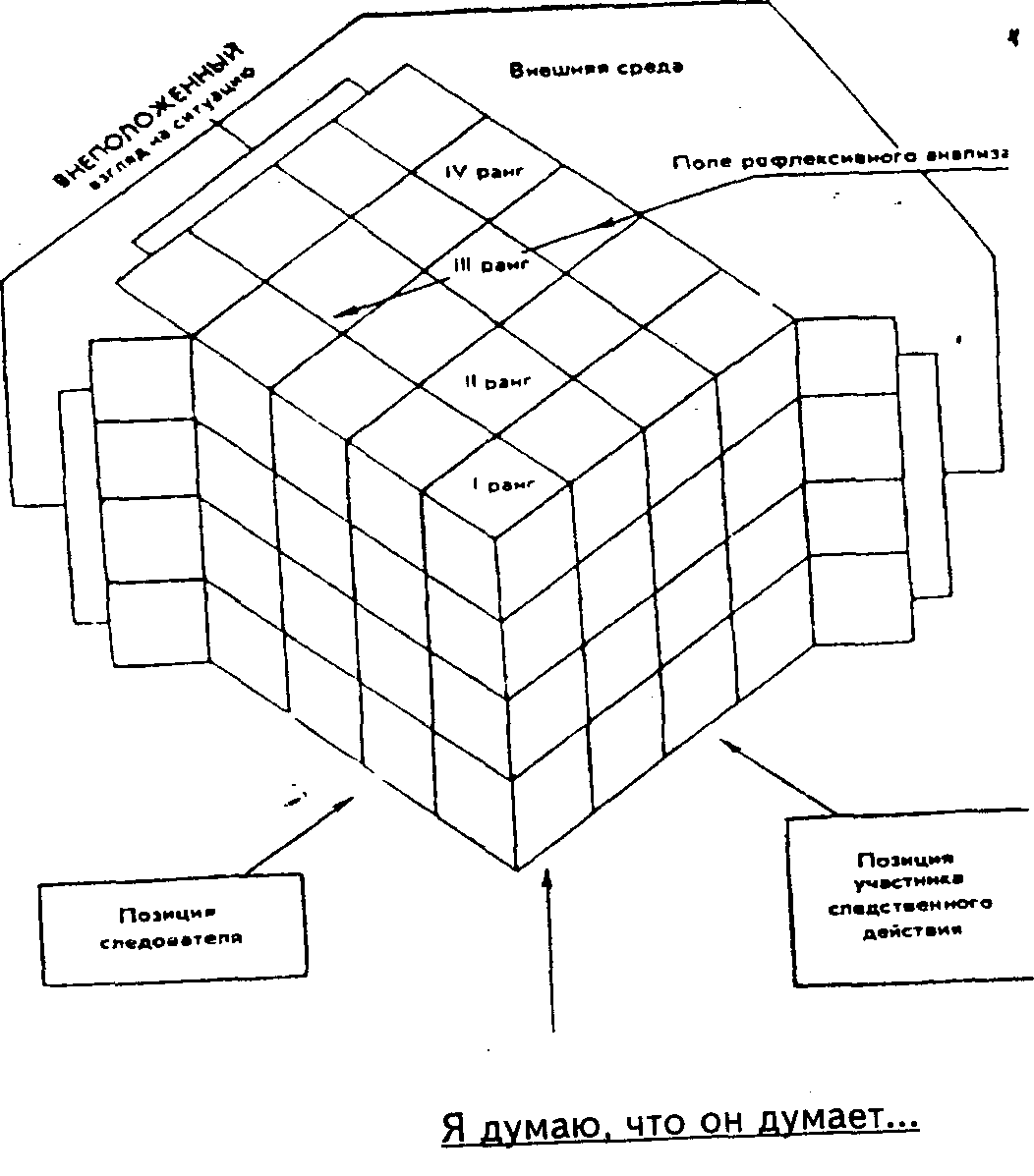

Механизм и содержание рефлексивных процессов можно иллюстрировать и следующим образом:

Рис. 2

Чтобы придать этой оценке некоторую объективность, следует всю систему взаимоотражений и взаимооценок рассмотреть с позиций третьего, объективного лица, например, судьи, который будет рассматривать дело.

Рефлексия выполняет роль фильтра при отборе и накоплении тактически значимой информации, одновременно корректируя многовариантную тактическую программу следственного действия. Рефлексируя участника следственного действия, следователь имеет возможность предотвратить ситуации, создающие чрезвычайно конфликтный режим общения. Вместе с тем следователь накапливает положительные стереотипы, речевые обороты, неречевые реакции, которые в процессах реального общения облегчают работу.

Многоуровневую рефлексивную модель тактики Л.Я. Драпкин характеризует как «неоднократный, синхронный, многошаговый учет взаимных действий сторон, обоснованное принятие итогового решения и латентное управление поведением субъекта взаимо-действия»[5].

Рефлексия постоянно умножает процесс приема информации. Следственная ситуация динамично подвергается многоплановому анализу в различных ракурсах. Это позволяет следователю своевременно формулировать новые вопросы, предвидеть конфликтные ситуации и рационально их разрешать, своевременно нейтрализовать тактические ошибки и упущения. Все это в комплексе повышает тактический потенциал следственного действия.

Обширность рефлексии характеризуется способностью следователя одновременно проникать во внутренний мир сразу нескольких людей, например, участников очной ставки. Обширность рефлексии позволяет контролировать ход рассуждений и эмоциональное состояние нескольких партнеров, что расширяет возможности следственных действий нескольких лиц (например, в ходе обыска).

Сложность рефлексии определяется наличием альтернатив в рассуждениях, а также длиной этих рассуждений. Она зависит от прогностических способностей следователя, от того, насколько далеко и детально он видит перспективу отношений со своими партнерами^ по следственному действию. Сложность рефлексии – это своеобразная разрешающая способность рефлексирующего следователя.

Истинность рефлексии определяется соответствием рассуждений следователя о мыслях и чувствах допрашиваемого его реальным мыслям и чувствам.

Спосрбность к рефлексированию позиции допрашиваемого следователь может развивать, совершенствовать. Кроме более эффективного результата следователь может получать при этом определенное профессиональное удовлетворение от успешно выполненного следственного действия.

Рефлексия обладает еще одним очень важным качеством. Посредством рефлексивных рассуждений следователь многократно и разнопланово просматривает, продумывает, переживает позицию допрашиваемого, соотносит ее с оптимальными тактическими приемами и операциями. Вместе с тем, эта многократность становится каналом передачи информации долговременной памяти следователя, где накапливается и трансформируется система типовых моделей работы в различных сложных следственных ситуациях. Рефлексия выполняет роль фильтра, распредмечивая собственную деятельность следователя и отбирая все самое лучшее и перспективное для будущей следственной работы.

Следователь как бы накапливает положительные стереотипы, которые в нужное время всплывают в его памяти и облегчают работу в сложных, экстремальных условиях. Их сочетание позволяет творчески использовать различные ситуации, учитывая действия допрашиваемого и его индивидуальные особенности, оптимизировать процесс формирования психологического контакта.

Рефлексию можно рассматривать как эффективный инструмент совершенствования мышления и стиля деятельности. Она раскрывает потенциал таких следственных действий, как допрос, очная ставка, проверка показаний, обыск, опознание, т.е. тех мероприятий, где следователь постоянно находится в процессах профессионального межличностного общения.

Использование рефлексии при формировании психологического контакта может значительно повысить эффективность отдельного следственного действия и результаты расследования преступления в целом.

Рефлексируя своих партнеров, следователь углубляет навыки самой рефлексивной деятельности. «Рефлексия типа «мысль о мысли» заменяется рефлексией типа «умение уметь», в ходе которой имитируется реальная рефлексирующая деятельность в своеобразной игровой форме»[6].

Рефлексия характеризуется направленностью на самого себя, на внутренний мир участника следственной ситуации, на контроль за собственными действиями и мыслями. Это позволяет считать рефлексию эффективным инструментом формирования профессионального мышления и стиля деятельности.

Переосмысление собственных стереотипов через призму профессиональной ситуации связано с саморазвитием и самоизменением следователя. При подготовке и разрешении проблемных ситуаций следователь мобилизует все свои ресурсы и раскрывается самым неожиданным образом в процессе выполнения своих функций.

В сложных ситуациях личность следователя развивается в трех направлениях: консервативное развитие, поступательное развитие и интенсивно-творческое саморазвитие. Важно подчеркнуть, что проблемно-конфликтные ситуации выступают необходимой предпосылкой развертывания творческого процесса. Другим его условием наряду с общением является адекватный рефлексивный способ осуществления «я», требующий от человека «выхода за пределы себя», а следовательно, мобилизации и преобразования как его личностных, так и интеллектуальных ресурсов[7].

Мир рефлексии обеспечивает формирование доминанты в сознании следователя. Благодаря этому целенаправленно накапливается, перерабатывается информация, которая многократно и многопланово просматривается ее носителем – следователем. В результате эта информация надолго запоминается и «выдается» ее владельцу тогда, когда этого требует ситуация реальной профессиональной деятельности.

Рефлексия является механизмом перевода в долговременную память профессионально важной информации и динамических стереотипов, но отбор этой информации происходит не бессистемно. Рефлексия выполняет и роль фильтра, распредмечивая игровую деятельность, отбирая все самое значимое, проблемное и перспективное для профессиональной деятельности.

Продолжая мысль о неизбежности рефлексии в следственной практике, можно утверждать, что следователь постоянно находится в состоянии рефлексивного внутреннего диалога даже тогда, когда перед ним нет реального партнера, хотя в следственной жизни вероятный партнер – подозреваемый (обвиняемый) – постоянно незримо присутствует при всем, что составляет процесс следствия.

Будущий обвиняемый – это образ, который строится следователем на протяжении всего процесса расследования по делу; день ото дня он становится все отчетливее и понятнее. Он все строже, как старый знакомый, смотрит через плечо следователя и думает: «Вот это мне придется принять как доказательство, а вот это я «развалю» еще при первой встрече со следователем, а это «обрушу» на состав суда, чтобы все увидели некомпетентность моего следователя». Можно отрефлексировать и другой, бесконфликтный вариант, связанный с осознанием безнадежности тактического сопротивления следователю, тем более, если возможный обвиняемый успеет и сумеет правильно оценить высокие рефлексивные способности следователя.

А если обвиняемого нет в сознании следователя, преступление не раскрыто и сведений о личности предполагаемого преступника нет? В этом случае можно использовать качества типового преступника по данной категории преступлений применительно к местности совершенного преступления. В этом случае следователь также имеет некоторую возможность рефлексивно адаптироваться к личности, которая, возможно, завтра появится под конвоем в следственном кабинете.

Суммируя сказанное о рефлексии, можно построить в ряд ее характерные черты. Итак, рефлексия:

- неизбежно сопровождает весь процесс следствия с той разницей, что в одних случаях она управляема и произвольна, а в других – неуправляема и незаметна для ее потенциального носителя, например, малограмотного свидетеля;

- упрощает процесс профессионального общения, так как позволяет мыслить за партнера, удваивая сумму получаемой информации (своя информация плюс информация партнера, полученная по каналам обратной связи);

- усложняет процесс расследования, потому что ставит перед следователем ряд проблем, привнесенных в следствие партнерами следователя, вынуждает следователя суммировать, соотносить свои мысли и позиции с позициями своих реальных или возможных партнеров;

- вносит в процесс расследования элемент состязательности: кто кого переиграет в тактических многоходовых размышлениях за себя и своего тактического партнера;

- ставит перед следователем задачи, свидетельствующие об осознании им характера и значения текущей и перспективных следственных ситуаций. Кто не осознает значение ситуации, тому нет необходимости усложнять свою жизнь решением проблем;

- побуждает следователя искать пути и формы тактической активности; если следователь хочет лидировать в рефлексивном процессе, он должен «загружать» своего партнера таким числом вопросов, чтобы, например, у допрашиваемого было меньше возможностей для встречного рефлексирования позиции следователя. Представляется, что следователь должен постоянно оставаться загадкой для участников уголовного процесса, именно это обстоятельство позволяет надеяться на нерасшифрованность и результативность предстоящего следственного действия;

- предоставляет следователю возможность организации многовариантного поведения в условиях конкурентных отношений с участниками следственного действия, так как позиция каждого партнера может быть заранее отрефлексирована и учтена;

- обеспечивает следователя средствами психологической защиты, так как дает предвидение реакций партнеров;

- нейтрализует негативное воздействие психологических барьеров как субъективно непреодолимых препятствий, так как их основания рационально расшифровываются и теряют качества психологических барьеров;

- раскрывает возможности для оптимального формирования психологического контакта с участниками уголовного процесса, так как формируется платформа согласия (консонанса) с лицом, потенциально готовым к конфликтной форме взаимодействия;

- способствует организации саморегуляции эмоциональных состояний следователя, что, в конечном счете, предотвращает процессы профессиональной деформации и способствует сохранению психического и физического здоровья следователя.

Рефлексия имеет разные «лица»: рефлексивная критика, рефлексивный Спор, рефлексивный конфликт, рефлексивное согласие или одобрение, рефлексивное самодовольство и т.д.

Носителем и потребителем всех этих форм рефлексивного самопознания является следователь, прокурор, судья, адвокат или иные лица, которые принимают рефлексивную игру как осознанную необходимость повысить потенциал собственных профессиональных возможностей.

Рефлексию сопровождает внутренний диалог следователя. Внутренний диалог следователя с воображаемым партнером, с одной стороны, фиксирует в словесном выражении итог рассуждений следователя, с другой – внутренняя речь следователя предполагает соответствующий ответ партнера по следственному действию. Внутренний диалог в такой ситуации может перейти во внешний диалог с воображаемым партнером. Что это дает?

Во-первых, следователь вслушивается в речевые конструкции, интонации собственной речи, ищет оптимальные средства выражений для достижения тактических задач. Во-вторых, имитируя речь партнера, следователь имеет возможность глубже понять смысл возможных высказываний участника следственного действия, суть его реакции. Все это в сумме позволяет установить не только то, что и как мог сказать партнер в реальном следственном действии, но и определить, что он хотел скрыть.

Имитируемая речь партнера по следственному действию может вызвать различные непредвиденные ассоциации, ценные для расследования тактически значимые реплики, что соответствует идее многовариантного программирования общения с участником следственного действия.

Рефлексивный анализ в упрощенной форме может иметь следующий вид (модель).

1. Кто процессуальный партнер? (Процессуальное положение, его типовая социальная характеристика, реальное ближайшее окружение);

- компетентность и доминантная позиция относительно обстоятельств расследуемого дела, степень возможной информированности;

- гипотетическая структура «Я-концепции».

2. Что он желает достичь в процессе предстоящего общения?

- установка на достижение главной и второстепенных целей (построить дерево целей партнера, выделить главную и второстепенные цели, определить его позицию);

- система обороны партнера, чем в плане аргументации он будет защищаться, с какой интенсивностью (определить диапазон и средства защиты во времени и пространстве);

- мотивы защиты и «нападения».

3. Возможные реакции партнера:

- кооперативные реакции бесконфликтного характера (приемы оказания помощи партнеру при воспроизведении материала по ассоциациям и т.д.);

- конфликтные реакции (в диапазоне от скрытого конфликта до аффектированных проявлений и соответствующие им реакции следователя).

4. Что волнует партнера?

- перспектива разоблачения и возможного наказания (поэтому уместно побуждать эту тему в сознании партнера, возвращать его к теме расследования, «идти» за переживаниями партнера и наблюдать за реакциями);

- страх – самое сильное переживание,которое может испытывать партнер следователя,страх можно усилить или ослабить. Развитиемэтого процесса можно при определенных навыках и обстоятельствах управлять;

Носителем и потребителемвсех этих форм рефлексивного самопознания является следователь, прокурор, судья, адвокат или иные лица, которые принимают рефлексивную игру как осознанную необходимость повысить потенциал собственных профессиональных возможностей.

Рефлексию сопровождает внутренний диалог следователя. Внутренний диалог следователя с воображаемым партнером, с одной стороны, фиксирует в словесном выражении итог рассуждений следователя, с другой – внутренняя речь следователя предполагает соответствующий ответ партнера по следственному действию. Внутренний диалог в такой ситуации может перейти во внешний диалог с воображаемым партнером. Что это дает?

Во-первых, следователь вслушивается в речевые конструкции, интонации собственной речи, ищет оптимальные средства выражений для достижения тактических задач. Во-вторых, имитируя речь партнера, следователь имеет возможность глубже понять смысл возможных высказываний участника следственного действия, суть его реакции. Все это в сумме позволяет установить не только то, что и как мог сказать партнер в реальном следственном действии, но и определить, что он хотел скрыть.

Имитируемая речь партнера по следственному действию может вызвать различные непредвиденные ассоциации, ценные для расследования тактически значимые реплики, что соответствует идее многовариантного программирования общения с участником следственного действия.

Рефлексивный анализ в упрощенной форме может иметь следующий вид (модель).

1. Кто процессуальный партнер? (Процессуальное положение, его типовая социальная характеристика, реальное ближайшее окружение);

- компетентность и доминантная позиция относительно обстоятельств расследуемого дела, степень возможной информированности;

- гипотетическая структура «Я-концепции».

2. Что он желает достичь в процессе предстоящего общения?

- установка на достижение главной и второстепенных целей (построить дерево целей партнера, выделить главную и второстепенные цели, определить его позицию);

- система обороны партнера, чем в плане аргументации он будет защищаться, с какой интенсивностью (определить диапазон и средства защиты во времени и пространстве);

- мотивы защиты и «нападения».

3. Возможные реакции партнера:

- кооперативные реакции бесконфликтного характера (приемы оказания помощи партнеру при воспроизведении материала по ассоциациям и т.д.);

- конфликтные реакции (в диапазоне от скрытого конфликта до аффектированных проявлений и соответствующие им реакции следователя).

4. Что волнует партнера?

- перспектива разоблачения и возможного наказания (поэтому уместно побуждать эту тему в сознании партнера, возвращать его к теме расследования, «идти» за переживаниями партнера и наблюдать за реакциями);

- страх – самое сильное переживание, которое может испытывать партнер следователя, страх можно усилить или ослабить. Развитием этого процесса можно при определенных навыках и обстоятельствах управлять;

- перспектива утраты социальных привилегии и грядущих состояний должностных и личностных (для людей, уже искушенных властью, деньгами, привилегиями); эта перспектива заглушает иные потери;

- состояние членов семьи своей и других, значимых для него (например, потерпевшего);

- неопределенность, вызывающая неадекватные реакции, доходящие в своем развитии до аффекта (партнер не знает, насколько глубоко следователь проник в сущность расследуемого дела, при этом он склонен преувеличивать опасность развития процесса. При правильной расстановке тактических средств можно вызвать программируемые (управляемые) реакции: размаскировка тайника, проговорки, аффектированные речевые реакции, неадекватные действия, необоснованные инсценировки, дающие позитивный эффект). Главное – найти доминирующий мотив партнера, затем скрупулезно исследовать его, концентрировать возбуждение партнера до разрушения рациональных процессов. Или, напротив, ослабляя концентрацию возбуждения, релаксируя состояние до потребности в исповеди.

5. Что следователь должен спросить у партнера?

- использовать типовые модели допросов и иных следственных действий (отобрать вопросы, переформировать, определить последовательность, сбалансировать травмирующее и психотерапевтическое воздействие вопросов);

- определить главные объекты беседы, чтобы под различными углами возвращаться к ним, открывая стороны непознанной ситуации.

6. Что следователь должен сообщить партнеру?

- материал для усиления борьбы мотивов;

- информацию для рефлексивного управления реакциями партнера;

- информацию для преувеличения или преуменьшения впечатления об информированности следователя;

- аргументы для формирования внутренней защиты партнера или, напротив, для разрушения его защиты.

7. Возможные речевые и неречевые реакции партнера:

- добровольное, добросовестное и правдивое изложение обстоятельств;

- вынужденное ситуацией изложение информации с желанием скрыть смысл, содержание отдельных элементов;

- отказ от дачи показаний, выход из контакта;

- открытый конфликт с элементами активного противодействия;

- скрытый конфликт, направленный на введение следователя в заблуждение;

- иные формы речевой деятельности. Каждый вид деятельности сопровождается информационными блоками, соответствующими по содержанию позиции партнера и реакциям следователя.

Как только следователь покидает путь рефлексивного сознания и рефлексивного соразмышления, он вступает в лабиринт бесплодного умствования, соревнования, подражания и конфликта. В этот трагический для следствия момент следователь может ступить на тропу ошибок и добровольных заблуждений.

[1] Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //Лравовая кибернетика. М., 1970. С. 189.

[2] Васильева И.И. О значении идеи М.М. Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии общения // Психологические исследования общения. М., 1985. С. 89.

[3] Психологический словарь. М., 1983. С. 145–146..

[4] Смирнова Е.Э., Сопиков А.П. Рассуждение о рассуждении // Социальная психология личности. Л., 1974. С.140–150

[5] Драпкин Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. Свердловск, 1985. С. 26.

[6] Жигун A.M. К анализу особенностей рефлексии в игровой деятельности // Игровое моделирование: методология и практика. Новосибирск, 1984. С. 30.

[7] Семенов Н.Е., Степанов С.Ю. Рефлексия в организации творческого мышления // Вопр. психологии, 1983, № 2. С. 40.