Глава IV. Низший уровень славянской

мифологии

IV.5. Берегини и вилы-русалки

Почитание берегинь уходит своими корнями в матриархально-родовой культ духов-покровителей. Связь слова "берегиня" с глаголами "беречь", "оберегать" очевидна. Берегини - духи, оберегающие людей от злых сил. Но некоторые ученые отмечают связь имени "берегиня" со словом "берег". Так, Б.А.Рыбаков соотносит слова "берегиня", "оберегать", "берег" следующим образом: "Для первобытного рыболова эпохи мезолита и неолита было совершенно естественно соединить понятие о береге, о твердой надежной земле с понятием оберегания, охраны от нежелательного. В современных русских диалектах слово "берегиня" уцелело только на Севере, где дольше всего сохранялся охотничье-рыболоведческий быт". Тем не менее, на наш взгляд, следует осторожнее подходить к установлению этимологической связи между берегинями, обереганием и берегом. Несомненна исконная связь между первыми двумя именами, но возведение этимологии слова "берег" к глаголу "беречь" многим лингвистам кажется малоубедительным. Скорее всего, в дуалистическом мировоззрении древних людей берегини обладали свойством вездесущности, а не ограничивались лишь водной стихией. Ограничение (локализация) происходит позже, когда с развитием мифологического миропонимания природные объекты и явления персонифицируются в образах духов и божеств. Письменные источники, упоминающие берегинь, как раз и фиксируют такую локализацию. Например, на отношение берегинь к водоемам или к их прибрежной зоне указывает контекст одного из фрагментов "Слова некоего христолюбца": "А друзии к кладезям приходяще молятся и в воде мечють велеару жертву приносяще. А друзии огневи и камению и рекам и источником и берегыням" ("А другие молятся, приходя к колодцам, и бросают [что-либо] в воду, принося жертву Велеару (библейскому божеству лжи и разрушения [ПС. 40:9, 1 Кор. 6:15]). А другие - огню и камням, и рекам, и источникам, и берегиням"). Связь берегинь с водой объясняется просто: вода - непременное условие жизни, плодородия, а следовательно, добра. Кроме того, древние славяне-земледельцы понимали берегинь как подательниц живительной влаги рек и источников, дождя. А множественность берегинь указывает на архаичность представлений о них.

Некоторые исследователи считают, что со временем функции берегинь перешли на вил-русалок. Вилы в славянском фольклоре - женские божества низшего порядка, покровительницы влаги, обеспечивающей жизнь. Как мифологические существа-подательницы жизни, вилы часто упоминаются вместе с рожаницами, главным образом, с Мокошью: "...и ноня по украинам их молятся проклятому богу их Перуну, Хорсу и Мокоши и вилам", - писал автор "Слова об идолах". В "Слове некоего христолюбца" указывается и точное число вил. "Христьянин не мога терпети христьян двоеверно живущих, верующе в Перуна и Хорса, и в Мокошь, и в Сима и в Рьгла, и в вилы, их же числом 30 сестрениць. Глаголють бо невегласии: "То все мнять богынями" и тако подкладывають им требы и кур им режуть" ("Христианин не мог терпеть христиан, двоеверно живущих, верующих в Перуна и Хорса, в Мокошь, и в Симаргла, и в вил, числом 30 сестриц. Потому что говорят невежды: "Их все богинями считают", - и совершают им требы и кур им режут"). В данном фрагменте зафиксирован и обряд жертвоприношений вилам ("кур им режут"), сохранявшийся несколько столетий после крещения Руси.(см. Глава V: Мокошь; Глава II: Источники изучения славянской языческой мифологии).

Болгарский фольклор сохранил описание вил (самовил) как добродетельных богинь влаги. "Русалки (вилы) суть женские существа - очень красивые девушки с длинными косами и крыльями. Они живут на краю света, а к нам прибывают лишь однажды в году и в нужное время орошают дождем хлебородные нивы. Они выливают росу из рогов, и хлеба начинают колоситься. От русалок зависит плодородие нив". Сербский фольклор изображает русалок в виде молодых красавиц с длинными волосами, спускающимися по спине и груди. Одеты они в белые платья длиной до пят. По некоторым поверьям, эти длинные одеяния скрывают козьи, лошадиные или ослиные ноги вил. Обычно вилы доброжелательны к людям, они защищают обиженных и сирот. Если же вил разозлить, то они могут убить одним взглядом. Вилы имеют крылья и летают, как птицы.

Таким образом, вилы-русалки представлялись существами доброносными, они были связаны с культом плодородия, олицетворяя одно из непременных условий такового, - влагу. До XX в. дошли в хороводных песнях заклинания-призывы на хлебные поля русалок, которые могли обеспечить рост и колошение хлебов:

Приведу русалок

В зеленое жито.

Там русалки в жите

Зеленом сидели.

А мой колосочек,

Як яворочек.

А мои житинки,

Як проскурочки:

В печке пирожком,

На столе колечком.

В старину существовали особые празднества, посвященные вилам-русалкам - русалии. Они были связаны с молениями о дожде и приходились в основном на середину весны - начало лета. (Кульминацией русалий являлась русальная неделя - период от Семика до Петрова дня. Более подробно о русальских обрядах мы расскажем в главе, посвященной языческим праздникам.(см. Глава VIII: Языческие праздники)).

Этимология слова "русалка" объясняется по-разному. Исследователи XIX - нач. XX вв. чаще всего возводили это имя к словам "русло" или "роса". Существовали также гипотезы о происхождении имени "русалка" от прилагательного "русый" (в значении 'светлый', 'ясный'), от названий рек - Рось, Русса. В дальнейшем все указанные гипотезы были отвергнуты как ошибочные. В 1864г. в Вене было издано исследование К.Миклошича, посвященное русалкам и русалиям, в котором он показывал связь славянских русалий с античными rusalia. В первые века христианства праздник, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхи, в романских странах назывался часто pascha rosata, domenica rosarum - "воскресение роз". Праздник и его название были заимствованы славянами в процессе принятия христианства. Русалка - это существо, которое чествуют в праздник русалий. Данной точки зрения в настоящее время придерживается большинство исследователей славянского язычества. Ко всему этому весьма уместно добавить, что rosalia - праздник роз еще римлян-язычников - был тесно связан с культом умерших предков.

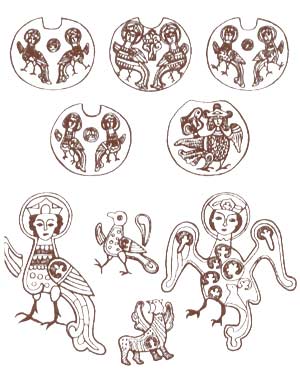

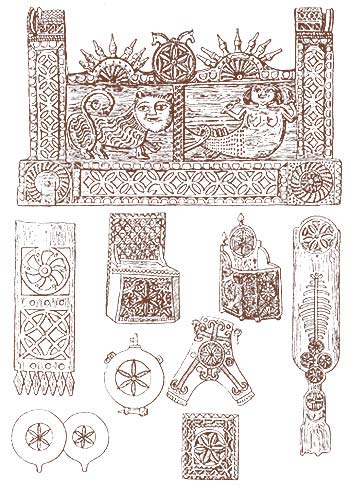

Возможно, и у восточных славян первоначальный образ вил-русалок был таким же. Б.А.Рыбаков считает, что подобная портретная характеристика вил сближает их с сиренами древнегреческой мифологии и райскими птицами-сиринами средневековых христианских мифов. Изображения вил (или сиринов?) можно обнаружить на различных ювелирных изделиях XII вв., найденных при археологических раскопках в Киеве.

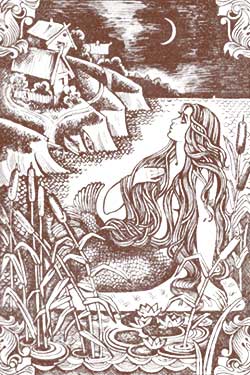

В более позднее время под влиянием христианства мифический образ русалок у восточных славян трансформировался и перешел в разряд нечистой силы. В таком виде демонических существ русалки описаны этнографами XIX-начала XX в. Согласно народным поверьям, русалками становятся все младенцы женского пола, родившиеся мертвыми или умершие без крещения, а также взрослые утопленницы. В этих поверьях прослеживается все тот же культ заложных покойников, который мы отмечали, говоря об упырях и навьях (см. Глава IV: Навьи и упыри). Русалки имеют внешность красивых девушек. По одним представлениям, они обладают вечной юностью, по другим, - русалки смертны: в облике русалок покойницы "доживают свой земной срок", а потом наступает их естественный конец. Русалки имеют тот же характер, привычки и вкусы, какие были у покойниц. Наиболее активны те из них, кто умер неудовлетворенный, с каким-нибудь страстным желанием, или же те, кто при жизни обладал беспокойным характером. Украинцы к русалкам относят и мавок (навок).

Русалки живут в хрустальных дворцах на дне рек. В русальную неделю они выходят на берег, в ближайшие леса и рощи, где качаются на ветвях деревьев, разматывают пряжу (похищенную у женщин, которые ложатся спать без молитвы) и поют. Поют русалки так завораживающе, что услышавший их пение человек полностью подчиняется их воле. Попавшего к ним русалки могут защекотать до смерти. Поэтому украинцы называют их еще лоскотухами, а белорусы казытками. Иногда русалки, прежде чем щекотать, загадывают человеку загадки, и если он их не отгадает, то погибнет. Об этом поется в одной старинной украинской песне:

Ты послухай мене, красна панночка!

Загадаю тебе три загадки:

Коли ты вгадаешь - я до батько пущу;

А як не вгадаешь - я до сибе возьму.

Дивчинка загадочки не вгадала,

Русалочка ее залоскатала.

В русальную неделю нельзя купаться в реках, опасно даже ходить по берегам рек, так как русалки утащат купающегося на дно. А четверг троицкой недели, по народным поверьям, - "велик день для русалок". В этот день женщины не работают, боясь прогневить русалок, ведь те в гневе могут наслать порчу на скотину. Девушки в троицкий четверг (Семик) плетут венки и бросают их в лесу русалкам. В этих венках русалки бегают по ржи. В Беларуси верят, что русалки ночами в русальную неделю бегают нагими по полям и гримасничают, и если кто-то увидит русалку при этом, сам всю жизнь будет кривляться. Вообще, в представлениях белорусов русалка чаще связана с полем или лесом, нежели с рекой (см. Приложение 2: А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.Толстой, В.Хлебников, С.Есенин).

Великорусский этнографический материал также содержит ряд свидетельств об отношении русалок к хлебному полю. Так, жители Чернского уезда Тульской губернии считали, что во время цветения хлеба русалки гуляют во ржи. И в Мценском уезде Орловской губернии говорили, что русалка, когда цветет рожь, в ней сидит и бегает. Крестьяне Орловского уезда верили, что русалка живет и в конопле. А в Тамбовской губернии существовал обряд, в ходе которого парни наряжались русалками и гонялись с кнутами за женщинами, стараясь ударить их, а те спрашивали у ряженых: "Русалоцки, как лен?" Ряженые же в ответ указывали на длину кнута, вызывая этим бабьи крики: "Ох, умильные русалоцки, какой хороший!" Все это указывает на связь русалок с культом плодородия - первичным пластом мифологии этих существ.

В народе существуют легенды и предания о любви русалок и мужчин. Русалка, защекотав мужчину, уносит его в свое жилище, где он оживает и становится ее мужем. Он живет там в полной роскоши, и всякое его желание удовлетворяется, кроме одного: хоть на мгновение оставить водяное царство.

В восточнославянском фольклоре XIX - начала XXв. наибольшее число легенд и преданий связано с днепровскими русалками. Эти коварные существа зажигают ночью по северным берегам Черного моря огни на курганах, чтобы заманить к себе путников, а потом сбросить их с высокой кручи в днепровские пучины.

Итак, в представлениях восточных славян русалки являются, во-первых, существами, связанными с земной водой, духами воды; во-вторых, мифологическим персонажами культа плодородия, покровительницами вегетативных сил злаков, что тесно связано с первым пониманием, так как вода - необходимое условие плодородия; в-третьих, зловредными существами, относящимися к культу заложных покойников. Первые два понимания восходят к языческим временам, к образу вил и еще более древним берегиням, третье же понимание русалок возникло уже под влиянием христианства, вытеснившего языческие персонажи в разряд нечистой силы.