1. Физические параметры герметизируемых сред

Герметизируемые среды находятся в газообразном и жидком агрегатном состояниях или представляют собой многофазные системы на основе этих состояний. С позиций герметологии особый интерес вызывает проникающая способность сред. Жидкости подобно твердому телу характеризуются незначительной сжимаемостью и большой плотностью, но не обладают упругостью формы и легко текут. Проникающая способность жидкости обусловлена тепловыми колебаниями, которые совершают ее молекулы около положений равновесия. Атомы и молекулы жидкости взаимодействуют с образованием относительно неустойчивых групп – ассоциатов. В последних частицы связаны вандерваальсовыми диполь-дипольными и другими силами, а также взаимодействиями с переносом заряда, включая водородную связь. Ассоциация частиц сильно влияет на физико-химические характеристики, в том числе на проникающую способность растворов. Так, самоассоциация молекул вследствие образования водородных связей обусловливает сохранение в воде фрагментов кристаллической структуры льда.

Поверхностный слой жидкости, соприкасающийся с другой средой, обладает особыми свойствами по сравнению с объемом жидкости. Поверхностная энергия – избыток энергии в слое на границе фаз, обусловленный различием межмолекулярных взаимодействий в обеих фазах. Поверхностное натяжение – термодинамическая характеристика поверхности раздела фаз, определяемая работой А обратимого изотермического образования единицы площади S этой поверхности:

Д.И. Менделеев установил существование критической температуры жидкости, при которой поверхностное натяжение равно нулю. В этих условиях исчезают различия физических свойств жидкости и её насыщенного пара. При температурах выше критической вещество может находиться в виде газа. Ацетилен и диоксид углерода имеют критические температуры, близкие к комнатным, и не относятся к газам с постоянными характеристиками. Критические температуры воды, ртути, железа и других металлов относительно высоки, и эти вещества при обычных температурах могут находиться в газообразном состоянии в виде пара. Проникающая способность сред уменьшается в ряду газ-пар-жидкость. Поэтому степень герметичности уплотнений может изменяться в зависимости от выделения тепла в герметизируемом соединении. Чтобы уменьшить проникающую способность сред, производят охлаждение уплотнений.

Специфической характеристикой проникающей способности жидких сред является их способность смачивать твердые тела. Смачивание – явление, возникающее на границе соприкосновения жидкости, твердого тела и газа (или другой жидкости), выражающееся в искривлении поверхности жидкости (образование мениска) и растекании последней по поверхности твердого тела. Смачивание часто рассматривают как результат межмолекулярного взаимодействия трех фаз, однако во многих случаях смачивание обусловлено протеканием химических реакций с образованием твердых и жидких растворов, а также хемосорбцией и диффузией жидкости в поверхностном слое твердого тела. Мерой смачивания обычно служит краевой угол, или угол смачивания, Θ между смачиваемой поверхностью и поверхностью капли жидкости.

Растекание – самопроизвольный процесс течения жидкости по поверхности твердого тела, который происходит вследствие уменьшения свободной поверхностной энергии системы. При растекании сложным образом изменяются форма жидкого слоя и неравновесный краевой угол, величина которого вблизи линии смачивания близка к нулю. Механизм растекания связывают с переносом молекул жидкости через паровую фазу, а также с диффузией жидкости по поверхности твердого тела. На скорость растекания влияют испарение жидкости, приводящее к изменению поверхностного натяжения, электрическая поляризация твердого тела, ультразвуковые колебания, наличие на границе фаз поверхностно-активных веществ, шероховатость поверхности.

Вязкость – свойство объемов жидкостей и газов оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой при сдвиге, растяжении и других видах деформации. Динамическую вязкость вычисляются по формуле

где υ – скорость относительного перемещения слоев; h – расстояние между слоями, τ – сопротивление сдвигу, Па.

Жидкости характеризуют также кинематической вязкостью η/r, м2/с (r– плотность). Предельно разбавленные растворы оценивают характеристической вязкостью, которая определяется как

при С→0.

при С→0.

Здесь параметры η и η0 вязкость раствора и растворителя соответственно; С – концентрация раствора. Вязкость газов составляет 1 – 100 мкПа×с, воды при 20 °С – 1 мПа×с, других низкомолекулярных жидкостей – до 10 Па×с, растворов и расплавов полимеров – до 0,1 МПа×с, каучуков, резиновых смесей, битумов – до 100 МПа×с. Величину, обратную вязкости, называют текучестью.

В таблице 1 представлены физические параметры, характеризующие проникающую способность сред, наиболее часто используемых в машиностроении для контроля герметичности соединений. Из представленных в таблице сред легче всех герметизируются минеральные масла, обладающие высокой вязкостью.

Изменение физических параметров герметизируемых сред может происходить вследствие загрязнения их продуктами изнашивания подвижных соединений, коррозии деталей в средах, окисления при нагревании в контакте с воздухом и кислородсодержащими веществами, а также попадания извне частиц, которые растворяются в средах или находятся в них во взвешенном состоянии. Эти изменения оказывают влияние на проникающую способность сред.

Герметизацию многих соединений в машиностроении осуществляют путем уменьшения зазоров между сопрягаемыми деталями до 5 – 20 мкм. Течение жидких сред по таким зазорам имеет особенность, не учтенную формулой Пуазейля, описывающей ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрической трубе:

где p1 и р2 – давление жидкости в поперечных сечениях, находящихся на расстоянии l друг от друга; μ – вязкость; υ – средняя скорость течения; R – радиус трубы.

Таблица 1 – Характеристики сред, используемых для контроля герметичности

| Герметизи-руемые среды |

Плотность, кг/м3 |

Вязкость динами-ческая, Па×с |

Поверхностное натяжение на границе с воздухом, мН/м |

Краевой угол смачивания полиэтилена, рад |

| Гелий |

0,178 |

0,0188 |

- |

- |

| Воздух |

1,293 |

0,0181 |

- |

- |

| Керосин |

790 – 820 |

1,8 |

24,0 |

0,52 |

| Вода |

998 |

1,01 |

72,7 |

1,49 |

| Минеральное масло |

840 – 890 |

10 – 20 |

36,4 |

0,52 – 0,90 |

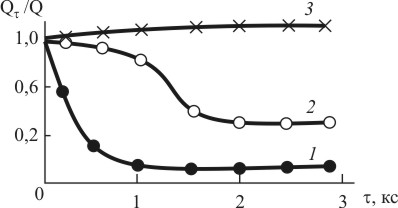

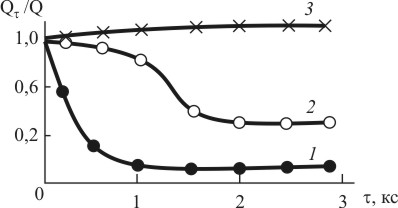

Эта особенность состоит в увеличении перепада давления и соответствующем снижении утечки сред во времени. Она вызвана облитерацией – уменьшением (заращиванием) проходного сечения капиллярных каналов в процессе истечения сред. На рис. 1 видно, что при достаточно больших зазорах облитерация практически не влияет на степень герметичности соединений. При уменьшении зазоров утечка снижается тем скорее и сильнее, чем меньше зазор в соединении. Основной причиной облитерации является поверхностная энергия твердых тел. При истечении сред на стенках капилляров по механизмам адсорбции образуются наслоения. После достижения определенной толщины слоя их рост прекращается вследствие экранирования силового поля поверхности. Прочность наслоений пропорциональна перепаду давления: повышение давления приводит к резкому увеличению утечек, после чего зазор снова заращивается.

Прочность наслоений возрастает, по-видимому, в связи с увеличением межмолекулярных взаимодействий в зазоре при усилении всестороннего сжатия сред. Наиболее интенсивная облитерация капиллярных зазоров имеет место при течении сложных по молекулярному составу жидкостей, в частности минеральных масел.

Рис. 1. Зависимость скорости утечки жидкости от времени и величины

зазора. Q и Qt – скорости утечки начальная и в момент времени t через зазор высотой 10 (1), 15 (2) и 22 мкм (3). Жидкость АМГ-10, перепад давления 1 МПа, температура 293 К

зазора. Q и Qt – скорости утечки начальная и в момент времени t через зазор высотой 10 (1), 15 (2) и 22 мкм (3). Жидкость АМГ-10, перепад давления 1 МПа, температура 293 К

Облитерация многократно усиливается вследствие механического перекрытия проходного сечения микроканалов твердыми частицами, блокированными слоем адсорбированных молекул. Размерный максимум распределения неотфильтрованных твердых частиц примесей в рабочих жидкостях для гидравлических систем смещен в сторону мелких фракций, а размер частиц не превышает 75 мкм. Такие частицы легко увлекаются потоком жидкости и оседают на участках, где скорость потока мала. Вероятность застревания частиц существенно возрастает после образования адсорбционных слоев. Интенсивность облитерации зависит от распределения частиц по размерам, их концентрации в жидкости, соотношения между величиной зазора и размерами частиц, физико-химических характеристик жидкости, вещества частиц, материалов, из которых выполнены детали соединения, и т.д. Хотя облитерация по причине наличия твердых частиц приводит к снижению утечек и в ряде случаев к повышению степени герметичности соединений, ее нельзя считать безусловно благоприятным явлением. Твердые частицы, блокированные слоями адсорбированных молекул, могут вызвать заклинивание плунжерных пар. Усилия перемещения плунжеров, имеющие номинальные значения около 10-1 Н, возрастают вследствие облитерации на два порядка, достигая 50 Н.

Оценка проникающей способности сред по их физическим параметрам представляется достаточно сложной задачей. Очевидно, что степень герметичности каждого отдельно взятого уплотнения при прочих равных условиях будет различной по отношению к разным герметизируемым средам. Для определения проникающей способности сред необходимы универсальные методики испытаний на герметичность, стандартное экспериментальное оборудование, специальная технологическая оснастка и инструментарий для регистрации утечек. Нерешенность этих вопросов стала причиной того, что методика оценки проникающей способности сред до сих пор не создана. Решение этой интересной проблемы предполагает сотрудничество специалистов всех научных дисциплин, смежных с герметологией, и внесет существенный вклад в современное машиностроение.