Времена года и месяцы получили свои названия от тех характерных

признаков, которые усваивались за ними периодическими изменениями

погоды и ее влиянием на возрождение и увядание природы, плодородие

земли и труд человека. Ведя жизнь пастухов, звероловов и пахарей,

первобытные племена по своим обиходным занятиям должны были обнаруживать

самое усиленное внимание ко всем проявлениям природы. И действительно,

наблюдения их отличались необыкновенной живостью и закреплялись метким,

живописующим словом.

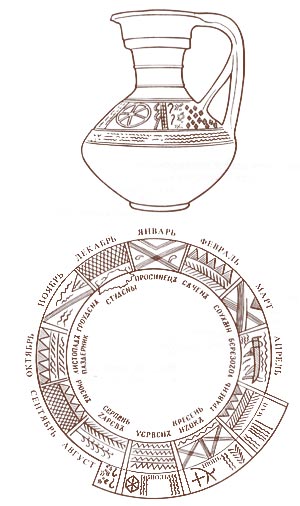

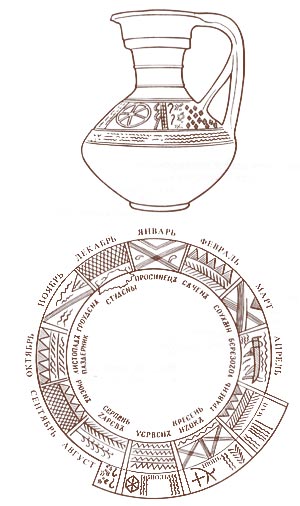

Древнеславянские названия месяцев частью и доныне удерживаются

между болгарами, поляками и иными славянами:

- Январь - древн. просинец, болг. студени-ят и лов'заец. Первое

название происходит от про-синети (синути - совершенный вид от глагола

"сияти") и видится в нем указание на возрождающееся солнце. 12 декабря

у нас солоноворот: солнце поворачивает на лето, и в январе дни уже

начинают заметно увеличиваться (проясняться), а ночи сокращаются.

У болгар декабрь называется коложег, то есть месяц возжжения солнечного

диска. Сечень (от глагола сечь) вполне соответствует польскому

стычень

(от тыкать, ткнуть, тнуть и старин. тять или тети

'сечь, бить'); с

этим именем наши предки могли соединять мысль о "переломе зимы" (в

январе половина зимы оканчивается, а половина остается) или еще вероятнее

- мысль о трескучих, все поражающих морозах. Декабрь, январь и февраль издревле назывались волчьим временем, потому что Зима, в образе

волка, нападала тогда на мир и мертвила его своими острыми зубами.

- Февраль - сечень (болг.

сечен или сечко) и снежен.

Для обозначения февраля также употреблялось название сечень:

кроме

того, его называли лютым - эпитет, постоянно прилагавшийся к волку.

- Март - сухы(и)й, березозол,

свистун (пора ветров) и пролетье.

- Апрель - брезозол и березозол,

цветень, заиграй-овражки, т.е.

пора весенних потоков, скачущих по скатам гор и оврагов. Название

березо-зол - березо-зор есть сложное; вторая половина слова указывает

на действие внешнего тепла, которым вызывается в берёзах сладкий сок,

употребляемый вместо напитка (ср.: зорить

ягоды - выставлять

их на солнце, чтобы доспели; зорнить пряжу - выставлять ее в весеннее

время по утрам, чтобы она побелела; июль - месяц сушения скошенной

травы - известен в народе под именем сенозорника).

- Май - травень. У крестьян май назывался

мур (мурава-трава),

а начало этого месяца - росеник.

- Июнь - изок, червец. Слово

"изок" означает кузнечика. В одной

рукописи XVII века, при исчислении старинных названий месяцев, июнь

назван "паутинный, сиречь комарной"; в областном словаре паут - слепень,

овод. Следовательно, июнь обозначался как время стрекотания кузнечиков,

появления комаров, слепней и оводов. Соответственно декабрю-коложегу

(зимнему повороту солнца) июнь назывался кресник, от крес - огонь;

летний солоноворот - праздник Купалы, когда солнечное колесо, достигнув

высшей точки на небе, начинает опускаться вниз. На Руси месяц этот

слывет макушкою лета: "Всем лето пригоже, да макушка тяжела" (т.е.

утомительна зноем).

- Июль - червень, липец.

Червен, червенец от слова "червь", что

подтверждается и датскими названиями этого месяца, т.е. время собирания

насекомых, известных под именем червца и употребляемых на окраску;

червленый - темно-красный, багряный. Сенозорник

(сенозарник), сеностав (время

гребли и складывания сена в стога). Другие названия: страдник (от

страда - пора жатвы и сенокоса) и грозник.

- Август - зарев, серпень, зорничник и капустник. Это время созревания

нив (зорничник от "зорить" - зреть), жнитвы, действия серпом и перевозки

сжатого хлеба (коловоз).

- Сентябрь - рюен (рюин), болг. рюен,

руян,

сибирск. рёв - время брачных

отношений копытных зверей. Август у

некоторых народов имел название зарев. Чехи дают подобное

же название и октябрю. Таким образом, август и два следующих

за ним месяца обозначались как период, в который олени и другие копытные

животные бывают в течке и подымают дикий рёв. Другие названия, даваемые

сентябрю: вресень (от "врес",

"верес"); болг. грозобер - время сбора вереска

и виноградных гроздий; осенины.

- Октябрь - листопад, паздерник, от слова

"паздер" - кострика,

ибо в этом месяце начинают мять лен и коноплю; зазимье и грязник.

- Ноябрь - груден (грудьн),

листопад; у литовцев календарным

знаком его служил древесный лист.

- Декабрь - студен (студеный,

студьный), зимник, польское грудень.

В древней летописи встречаем следующие любопытные упоминания: "Поидоша

на колех (на колесах), а по грудному пути; бе бо тогда месяц груден";

"А зима была гола (бесснежна), и ход конем был нужн, грудоват", т.е.

от стужи застыла, смерзлась грязь; груда доныне употребляется крестьянами

в значении мерзлой, не занесенной снегом грязи, лежащей по улицам

и дорогам.

Славянские названия месяцев преимущественно указывают на быт земледельческий,

что и отразилось в народном календаре славянина. Периодические изменения

в жизни природы совершаются в разных местностях не одновременно, а

раньше или позднее. Этими естественными условиями объясняется и перемещение

некоторых названий с одного месяца на другой. Так, имя "листопад",

даваемое в южных местностях ноябрю, в средней и северной полосах должно

было перейти на октябрь.

Славянские названия месяцев преимущественно указывают на быт земледельческий,

что и отразилось в народном календаре славянина. Периодические изменения

в жизни природы совершаются в разных местностях не одновременно, а

раньше или позднее. Этими естественными условиями объясняется и перемещение

некоторых названий с одного месяца на другой. Так, имя "листопад",

даваемое в южных местностях ноябрю, в средней и северной полосах должно

было перейти на октябрь.

Отдельные дни и числа месяцев получили у крестьян свои особенные

прозвания, сообразно с соответствующими им признаками обновляющейся

и замирающей природы и с приуроченными к ним крестьянскими работами:

января 16-го - Петр-полукорм (половина запасов съедена),

18-го - Афанасий-ломонос

("На Афанасия береги нос!" - намек на сильные морозы), 22-го - Тимофей-полузимник,

24-го - Аксинья-полузимница, или полухлебница; февраля 11-го - Власий-сшиби

рог с зимы! 28-го - Василий-капельник; марта 1-го - Евдокия-плюшниха

(плющaть - капать, течь, издавать звук падающих капель,

плюшка и

плюшина

- сосульки под крышами), 4-го - Герасим-грачевник (прилет грачей),

17-го - Алексей-с гор вода или с гор потоки, 19-го - Дарья

- загрязни

проруби; апреля 1-го - пустые щи, 8-го - Родион-ледолом,

11-го - Антип-водопол,

12-го - Василий-выверни оглобли (оставляй сани, снаряжай телегу),

23-го - Егорий-скотопас (выгон скота в поле), 26-го - Степан-ранопашец;

мая 2-го - соловьиный день, 3-го - зеленые щи, 5-го - Ирина-рассадница

(рассадка капусты), 6-го - Иов-горошник (посев гороха), 9-го - Никола

вешний, травной, 13-го - Лукерья-комарница (появление комаров), 23-го

- Леонтий-огуречник (посадка огурцов), 29-го - Федосья-колосяница

(рожь начинает колоситься); июня 12-го - Петр-поворот (летний поворот

солнца), 13-го - Акулина гречушница (посев гречихи) или задери хвосты,

т.е. время, когда скотина, кусаемая комарами, мошками и оводами, бегает

по полю, задравши хвосты ("строчится"); июля 23-го Пуд и Трифон-бессоники

(пора усиленных работ, страды), 27-го - Никола-качанный; августа 4-го

- Евдокия-малинуха (сбор малины), 26-го - Наталья-овсянница, 28-го

- Анна-скирдница; сентября 15-го - Никита-репорез (сбор репы) или

гусепролет, 24-го - Фекла-заревница; октября 14-го -

Прасковья-льняница;

декабря 12-го - Спиридон-солоноворот.

Язык оказывал сильное влияние на народные

представления. В этом отношении дневник русских поселян предлагает

много любопытных данных. Рассчитывая дни и распределяя занятия по

святцам, принесенным на Русь вместе с христианством, поселянин непонятные

для него по их чужеземному лингвистическому образованию имена месяцев

и святых угодников сближает с разными выражениями отечественного языка,

насколько эти названия могут определить характер данного времени,

связанные с ним работы и погоды. Не справляясь

с действительным происхождением и смыслом того или другого имени,

русский человек старается объяснить его собственными средствами, приискивает

ему свой подходящий по звукам корень и таким образом играя словами,

стремится все чужое претворить в свое родное, легко доступное его

простому пониманию. На сретенье (2 февраля), по народному поверью,

зима с летом встречается; в марте солнце начинает марить, т.е.

припекать землю, отчего над нею струится пар; но по утрам еще продолжаются

морозы (утренники), которых со дня мучеников (9 марта) бывает сорок;

думают, что в этот день возвращаются из вирия сорок разных пташек,

а сорoка начинает строить гнездо и кладет в него сорок палочек. Холода,

или сиверы, оканчиваются днем Сидора (14 мая), которого потому называют

сиверян. 5 апреля: "Пришел Федул - теплый ветер подул". В апреле земля

преет. В мае домашний скот мается от бестравицы; в первый день этого

месяца на Еремея-запрягальника, или ярёмника, начинают пахать и потому

на рабочих лошадей и быков надевают ярмо (ярём); работа эта оканчивается

31 мая, днем Еремея-распрягальника. 2 мая, посвященное памяти князей

Бориса и Глеба, крестьяне называют барышдень -

из-за созвучия

имени Борис со словом "барыш"; торговцы стараются

в этот день продать что-нибудь

с выгодой, чтобы во весь год торговать прибыльно. "Борис и Глеб засевают

хлеб" 24 июля. Поговорка, относящаяся к этому числу, уверяет: "Борис

Глеб - поспел хлеб". В деревнях и селах празднуют оба дня - для того,

чтобы круглый год получать барыши и чтобы отвратить от нив губительные

грозы. Это случайное совпадение слов (Глеб-хлеб, Борис-барыш) и самое

время празднования дали повод перенести на этих святых древнее чествование

Перуна как творца урожаев... Если на Мокия, прозванного мокрым (11

мая), идет дождь, то все лето будет мокрое; если же дождь случится

на Макрицу или Макриду (19 июля), то предстоящая осень будет мокрая,

дождливая, и наоборот, отсутствие дождя в эти дни предвещает сухое

лето и сухую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будет сиверно,

то ожидай лета холодного; а если на Пахомия (15 мая) будет тепло,

то и лето пахнёт теплом. На Константина и Елену

(Алена-длинные льны,

леносейка; 21 мая) советуют сеять лен, а на Макавеев день (1 августа)

собирать мак. 16 июня на Тихона затихают (перестают петь) птицы; 29

июля, посвященное имени Калинника, называется

калинники-зарницы. Отдаленные

молнии, видимые по вечерам на горизонте в конце июля и августа, получили

свое название от калить (раскалять, калена стрела,

калина - красная

ягода); 23 августа на Луппа утренний мороз овсы и льны лупит. 1 сентября

- Семенов праздник, и потому в этот день грешно засевать семена; со

дня Федора Студита (11 ноября) начинает студить (холодает): "Федор

Студит землю студит". 4 декабря Варвара дорогу

заварит (заморозит):

"Варвара заварит, а Савва (5 декабря) засалит (сало - плавающие по

рекам ледяные пленки). С этого же времени замечают сокращение ночей:

"Варвара ночи урвала, дни приточала".

Язык оказывал сильное влияние на народные

представления. В этом отношении дневник русских поселян предлагает

много любопытных данных. Рассчитывая дни и распределяя занятия по

святцам, принесенным на Русь вместе с христианством, поселянин непонятные

для него по их чужеземному лингвистическому образованию имена месяцев

и святых угодников сближает с разными выражениями отечественного языка,

насколько эти названия могут определить характер данного времени,

связанные с ним работы и погоды. Не справляясь

с действительным происхождением и смыслом того или другого имени,

русский человек старается объяснить его собственными средствами, приискивает

ему свой подходящий по звукам корень и таким образом играя словами,

стремится все чужое претворить в свое родное, легко доступное его

простому пониманию. На сретенье (2 февраля), по народному поверью,

зима с летом встречается; в марте солнце начинает марить, т.е.

припекать землю, отчего над нею струится пар; но по утрам еще продолжаются

морозы (утренники), которых со дня мучеников (9 марта) бывает сорок;

думают, что в этот день возвращаются из вирия сорок разных пташек,

а сорoка начинает строить гнездо и кладет в него сорок палочек. Холода,

или сиверы, оканчиваются днем Сидора (14 мая), которого потому называют

сиверян. 5 апреля: "Пришел Федул - теплый ветер подул". В апреле земля

преет. В мае домашний скот мается от бестравицы; в первый день этого

месяца на Еремея-запрягальника, или ярёмника, начинают пахать и потому

на рабочих лошадей и быков надевают ярмо (ярём); работа эта оканчивается

31 мая, днем Еремея-распрягальника. 2 мая, посвященное памяти князей

Бориса и Глеба, крестьяне называют барышдень -

из-за созвучия

имени Борис со словом "барыш"; торговцы стараются

в этот день продать что-нибудь

с выгодой, чтобы во весь год торговать прибыльно. "Борис и Глеб засевают

хлеб" 24 июля. Поговорка, относящаяся к этому числу, уверяет: "Борис

Глеб - поспел хлеб". В деревнях и селах празднуют оба дня - для того,

чтобы круглый год получать барыши и чтобы отвратить от нив губительные

грозы. Это случайное совпадение слов (Глеб-хлеб, Борис-барыш) и самое

время празднования дали повод перенести на этих святых древнее чествование

Перуна как творца урожаев... Если на Мокия, прозванного мокрым (11

мая), идет дождь, то все лето будет мокрое; если же дождь случится

на Макрицу или Макриду (19 июля), то предстоящая осень будет мокрая,

дождливая, и наоборот, отсутствие дождя в эти дни предвещает сухое

лето и сухую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будет сиверно,

то ожидай лета холодного; а если на Пахомия (15 мая) будет тепло,

то и лето пахнёт теплом. На Константина и Елену

(Алена-длинные льны,

леносейка; 21 мая) советуют сеять лен, а на Макавеев день (1 августа)

собирать мак. 16 июня на Тихона затихают (перестают петь) птицы; 29

июля, посвященное имени Калинника, называется

калинники-зарницы. Отдаленные

молнии, видимые по вечерам на горизонте в конце июля и августа, получили

свое название от калить (раскалять, калена стрела,

калина - красная

ягода); 23 августа на Луппа утренний мороз овсы и льны лупит. 1 сентября

- Семенов праздник, и потому в этот день грешно засевать семена; со

дня Федора Студита (11 ноября) начинает студить (холодает): "Федор

Студит землю студит". 4 декабря Варвара дорогу

заварит (заморозит):

"Варвара заварит, а Савва (5 декабря) засалит (сало - плавающие по

рекам ледяные пленки). С этого же времени замечают сокращение ночей:

"Варвара ночи урвала, дни приточала".

В последовательных превращениях природы, в характеристических признаках

и свойствах различных времен года древние славянские племена усматривали

не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил -

благотворных и враждебных, их вечную борьбу между

собой, торжество

то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим

предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных

богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю

и устраивают на ней свое владычество. По указанию старинных пасхалий,

"весна наречется, яко дева украшена красотою и добротою, сияюще чудно

и преславне, яко дивитися всем зрящим доброты ея, любима бо и сладка

всем... Лето же нарицается муж тих, богат и красен, питая многи человеки

и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая

заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и

богате и многочадне, овогда дряхлующи и

сетующи, овогда же радующися

и веселящися, рекше иногда (печальна от) скудости плод земных и глада

человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом

всем,

и тиха и безмятежна. Зима же подобна жене - мачихе злой и нестройной

и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит;

егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит,

и мучит грех ради наших".

В последовательных превращениях природы, в характеристических признаках

и свойствах различных времен года древние славянские племена усматривали

не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил -

благотворных и враждебных, их вечную борьбу между

собой, торжество

то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим

предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных

богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю

и устраивают на ней свое владычество. По указанию старинных пасхалий,

"весна наречется, яко дева украшена красотою и добротою, сияюще чудно

и преславне, яко дивитися всем зрящим доброты ея, любима бо и сладка

всем... Лето же нарицается муж тих, богат и красен, питая многи человеки

и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая

заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и

богате и многочадне, овогда дряхлующи и

сетующи, овогда же радующися

и веселящися, рекше иногда (печальна от) скудости плод земных и глада

человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом

всем,

и тиха и безмятежна. Зима же подобна жене - мачихе злой и нестройной

и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит;

егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит,

и мучит грех ради наших".

Деление года у славян определялось самою природою, ее знамениями.

Год распадался на две половины: летнюю и зимнюю - и начинался с первого

весеннего месяца - марта, так как именно с этой поры природа пробуждается

от мертвенного сна к жизни и светлые боги приступают к созиданию своего

благодатного царства. Народные поверья относят сотворение мира и первого

человека к марту месяцу. Принятие христианства на Руси не скоро изменило

старинный обычай начинать новолетие мартом. Церковь, руководствуясь

византийским календарем и святцами, приняла годичный круг - сентябрьский;

народ же и князья оставались при своем мартовском годе и продолжали

обозначать месяцы древнеславянскими именами. И Нестор, и его продолжатели

держались мартовского года. В делах житейских и гражданских мартовский

счет, вероятно, продолжался до конца XV в. В 1492г. созванный в Москве

собор перенес начало гражданского года с 1 марта на 1 сентября; январский

же год введен уже Петром Великим.

Деление года у славян определялось самою природою, ее знамениями.

Год распадался на две половины: летнюю и зимнюю - и начинался с первого

весеннего месяца - марта, так как именно с этой поры природа пробуждается

от мертвенного сна к жизни и светлые боги приступают к созиданию своего

благодатного царства. Народные поверья относят сотворение мира и первого

человека к марту месяцу. Принятие христианства на Руси не скоро изменило

старинный обычай начинать новолетие мартом. Церковь, руководствуясь

византийским календарем и святцами, приняла годичный круг - сентябрьский;

народ же и князья оставались при своем мартовском годе и продолжали

обозначать месяцы древнеславянскими именами. И Нестор, и его продолжатели

держались мартовского года. В делах житейских и гражданских мартовский

счет, вероятно, продолжался до конца XV в. В 1492г. созванный в Москве

собор перенес начало гражданского года с 1 марта на 1 сентября; январский

же год введен уже Петром Великим.

Славянские названия месяцев преимущественно указывают на быт земледельческий,

что и отразилось в народном календаре славянина. Периодические изменения

в жизни природы совершаются в разных местностях не одновременно, а

раньше или позднее. Этими естественными условиями объясняется и перемещение

некоторых названий с одного месяца на другой. Так, имя "листопад",

даваемое в южных местностях ноябрю, в средней и северной полосах должно

было перейти на октябрь.

Славянские названия месяцев преимущественно указывают на быт земледельческий,

что и отразилось в народном календаре славянина. Периодические изменения

в жизни природы совершаются в разных местностях не одновременно, а

раньше или позднее. Этими естественными условиями объясняется и перемещение

некоторых названий с одного месяца на другой. Так, имя "листопад",

даваемое в южных местностях ноябрю, в средней и северной полосах должно

было перейти на октябрь.

Язык оказывал сильное влияние на народные

представления. В этом отношении дневник русских поселян предлагает

много любопытных данных. Рассчитывая дни и распределяя занятия по

святцам, принесенным на Русь вместе с христианством, поселянин непонятные

для него по их чужеземному лингвистическому образованию имена месяцев

и святых угодников сближает с разными выражениями отечественного языка,

насколько эти названия могут определить характер данного времени,

связанные с ним работы и погоды. Не справляясь

с действительным происхождением и смыслом того или другого имени,

русский человек старается объяснить его собственными средствами, приискивает

ему свой подходящий по звукам корень и таким образом играя словами,

стремится все чужое претворить в свое родное, легко доступное его

простому пониманию. На сретенье (2 февраля), по народному поверью,

зима с летом встречается; в марте солнце начинает марить, т.е.

припекать землю, отчего над нею струится пар; но по утрам еще продолжаются

морозы (утренники), которых со дня мучеников (9 марта) бывает сорок;

думают, что в этот день возвращаются из вирия сорок разных пташек,

а сорoка начинает строить гнездо и кладет в него сорок палочек. Холода,

или сиверы, оканчиваются днем Сидора (14 мая), которого потому называют

сиверян. 5 апреля: "Пришел Федул - теплый ветер подул". В апреле земля

преет. В мае домашний скот мается от бестравицы; в первый день этого

месяца на Еремея-запрягальника, или ярёмника, начинают пахать и потому

на рабочих лошадей и быков надевают ярмо (ярём); работа эта оканчивается

31 мая, днем Еремея-распрягальника. 2 мая, посвященное памяти князей

Бориса и Глеба, крестьяне называют барышдень -

из-за созвучия

имени Борис со словом "барыш"; торговцы стараются

в этот день продать что-нибудь

с выгодой, чтобы во весь год торговать прибыльно. "Борис и Глеб засевают

хлеб" 24 июля. Поговорка, относящаяся к этому числу, уверяет: "Борис

Глеб - поспел хлеб". В деревнях и селах празднуют оба дня - для того,

чтобы круглый год получать барыши и чтобы отвратить от нив губительные

грозы. Это случайное совпадение слов (Глеб-хлеб, Борис-барыш) и самое

время празднования дали повод перенести на этих святых древнее чествование

Перуна как творца урожаев... Если на Мокия, прозванного мокрым (11

мая), идет дождь, то все лето будет мокрое; если же дождь случится

на Макрицу или Макриду (19 июля), то предстоящая осень будет мокрая,

дождливая, и наоборот, отсутствие дождя в эти дни предвещает сухое

лето и сухую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будет сиверно,

то ожидай лета холодного; а если на Пахомия (15 мая) будет тепло,

то и лето пахнёт теплом. На Константина и Елену

(Алена-длинные льны,

леносейка; 21 мая) советуют сеять лен, а на Макавеев день (1 августа)

собирать мак. 16 июня на Тихона затихают (перестают петь) птицы; 29

июля, посвященное имени Калинника, называется

калинники-зарницы. Отдаленные

молнии, видимые по вечерам на горизонте в конце июля и августа, получили

свое название от калить (раскалять, калена стрела,

калина - красная

ягода); 23 августа на Луппа утренний мороз овсы и льны лупит. 1 сентября

- Семенов праздник, и потому в этот день грешно засевать семена; со

дня Федора Студита (11 ноября) начинает студить (холодает): "Федор

Студит землю студит". 4 декабря Варвара дорогу

заварит (заморозит):

"Варвара заварит, а Савва (5 декабря) засалит (сало - плавающие по

рекам ледяные пленки). С этого же времени замечают сокращение ночей:

"Варвара ночи урвала, дни приточала".

Язык оказывал сильное влияние на народные

представления. В этом отношении дневник русских поселян предлагает

много любопытных данных. Рассчитывая дни и распределяя занятия по

святцам, принесенным на Русь вместе с христианством, поселянин непонятные

для него по их чужеземному лингвистическому образованию имена месяцев

и святых угодников сближает с разными выражениями отечественного языка,

насколько эти названия могут определить характер данного времени,

связанные с ним работы и погоды. Не справляясь

с действительным происхождением и смыслом того или другого имени,

русский человек старается объяснить его собственными средствами, приискивает

ему свой подходящий по звукам корень и таким образом играя словами,

стремится все чужое претворить в свое родное, легко доступное его

простому пониманию. На сретенье (2 февраля), по народному поверью,

зима с летом встречается; в марте солнце начинает марить, т.е.

припекать землю, отчего над нею струится пар; но по утрам еще продолжаются

морозы (утренники), которых со дня мучеников (9 марта) бывает сорок;

думают, что в этот день возвращаются из вирия сорок разных пташек,

а сорoка начинает строить гнездо и кладет в него сорок палочек. Холода,

или сиверы, оканчиваются днем Сидора (14 мая), которого потому называют

сиверян. 5 апреля: "Пришел Федул - теплый ветер подул". В апреле земля

преет. В мае домашний скот мается от бестравицы; в первый день этого

месяца на Еремея-запрягальника, или ярёмника, начинают пахать и потому

на рабочих лошадей и быков надевают ярмо (ярём); работа эта оканчивается

31 мая, днем Еремея-распрягальника. 2 мая, посвященное памяти князей

Бориса и Глеба, крестьяне называют барышдень -

из-за созвучия

имени Борис со словом "барыш"; торговцы стараются

в этот день продать что-нибудь

с выгодой, чтобы во весь год торговать прибыльно. "Борис и Глеб засевают

хлеб" 24 июля. Поговорка, относящаяся к этому числу, уверяет: "Борис

Глеб - поспел хлеб". В деревнях и селах празднуют оба дня - для того,

чтобы круглый год получать барыши и чтобы отвратить от нив губительные

грозы. Это случайное совпадение слов (Глеб-хлеб, Борис-барыш) и самое

время празднования дали повод перенести на этих святых древнее чествование

Перуна как творца урожаев... Если на Мокия, прозванного мокрым (11

мая), идет дождь, то все лето будет мокрое; если же дождь случится

на Макрицу или Макриду (19 июля), то предстоящая осень будет мокрая,

дождливая, и наоборот, отсутствие дождя в эти дни предвещает сухое

лето и сухую осень. Подобно тому: если на Сидора (14 мая) будет сиверно,

то ожидай лета холодного; а если на Пахомия (15 мая) будет тепло,

то и лето пахнёт теплом. На Константина и Елену

(Алена-длинные льны,

леносейка; 21 мая) советуют сеять лен, а на Макавеев день (1 августа)

собирать мак. 16 июня на Тихона затихают (перестают петь) птицы; 29

июля, посвященное имени Калинника, называется

калинники-зарницы. Отдаленные

молнии, видимые по вечерам на горизонте в конце июля и августа, получили

свое название от калить (раскалять, калена стрела,

калина - красная

ягода); 23 августа на Луппа утренний мороз овсы и льны лупит. 1 сентября

- Семенов праздник, и потому в этот день грешно засевать семена; со

дня Федора Студита (11 ноября) начинает студить (холодает): "Федор

Студит землю студит". 4 декабря Варвара дорогу

заварит (заморозит):

"Варвара заварит, а Савва (5 декабря) засалит (сало - плавающие по

рекам ледяные пленки). С этого же времени замечают сокращение ночей:

"Варвара ночи урвала, дни приточала".

В последовательных превращениях природы, в характеристических признаках

и свойствах различных времен года древние славянские племена усматривали

не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил -

благотворных и враждебных, их вечную борьбу между

собой, торжество

то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим

предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных

богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю

и устраивают на ней свое владычество. По указанию старинных пасхалий,

"весна наречется, яко дева украшена красотою и добротою, сияюще чудно

и преславне, яко дивитися всем зрящим доброты ея, любима бо и сладка

всем... Лето же нарицается муж тих, богат и красен, питая многи человеки

и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая

заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и

богате и многочадне, овогда дряхлующи и

сетующи, овогда же радующися

и веселящися, рекше иногда (печальна от) скудости плод земных и глада

человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом

всем,

и тиха и безмятежна. Зима же подобна жене - мачихе злой и нестройной

и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит;

егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит,

и мучит грех ради наших".

В последовательных превращениях природы, в характеристических признаках

и свойствах различных времен года древние славянские племена усматривали

не проявление естественных законов, а действие одушевленных сил -

благотворных и враждебных, их вечную борьбу между

собой, торжество

то одной, то другой стороны. Поэтому времена года представлялись нашим

предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных

богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю

и устраивают на ней свое владычество. По указанию старинных пасхалий,

"весна наречется, яко дева украшена красотою и добротою, сияюще чудно

и преславне, яко дивитися всем зрящим доброты ея, любима бо и сладка

всем... Лето же нарицается муж тих, богат и красен, питая многи человеки

и смотря о своем дому, и любя дело прилежно, и без лености возстая

заутра до вечера и делая без покоя. Осень подобна жене уже старе и

богате и многочадне, овогда дряхлующи и

сетующи, овогда же радующися

и веселящися, рекше иногда (печальна от) скудости плод земных и глада

человеком, а иногда весела сущи, рекше ведрена и обильна плодом

всем,

и тиха и безмятежна. Зима же подобна жене - мачихе злой и нестройной

и нежалостливой, яре и немилостиве; егда милует, но и тогда казнит;

егда добра, но и тогда знобит, подобно трясавице, и гладом морит,

и мучит грех ради наших".