| 3.1. Особенности психических познавательных процессов |

|

|

|

Особенности психики человека наиболее ярко проявляются в его познании. К психическим познавательным процессам относят ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, воображение. Каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо знать и целесообразно учитывать в познавательной деятельности. Феномены восприятия Феномены восприятия обусловлены особенностями строения того или иного анализатора (органа восприятия) – зрительного, слухового, обонятельного, тактильного и т.д. Один из древнейших примеров иллюзии мы находим у Аристотеля. Скрестите два пальца и начните катать между ними горошину вставочку или какой-нибудь другой небольшой предмет. Он покажется двойным (рисунок 5). Робертсон дал очень удачное объяснение этого явления. Он заметил: когда предмет соприкасается сначала с указательным, а затем со средним пальцем, оба соприкосновения, по-видимому, происходят в различных точках пространства. Прикосновение к указательному пальцу кажется выше, хотя палец на самом деле находится ниже; прикосновение к среднему – ниже, хотя палец в действительности выше. Те стороны пальцев, к которым мы прикасаемся в данном случае, при нормальном их положении не находятся в пространстве рядом, и не касаются одного предмета. Поэтому один предмет, касаясь их обоих, кажется находящимся в двух местах, т.е. кажется двумя различными предметами.

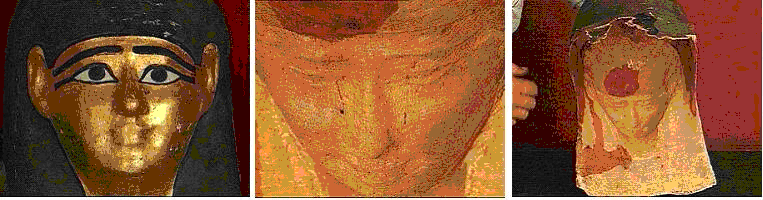

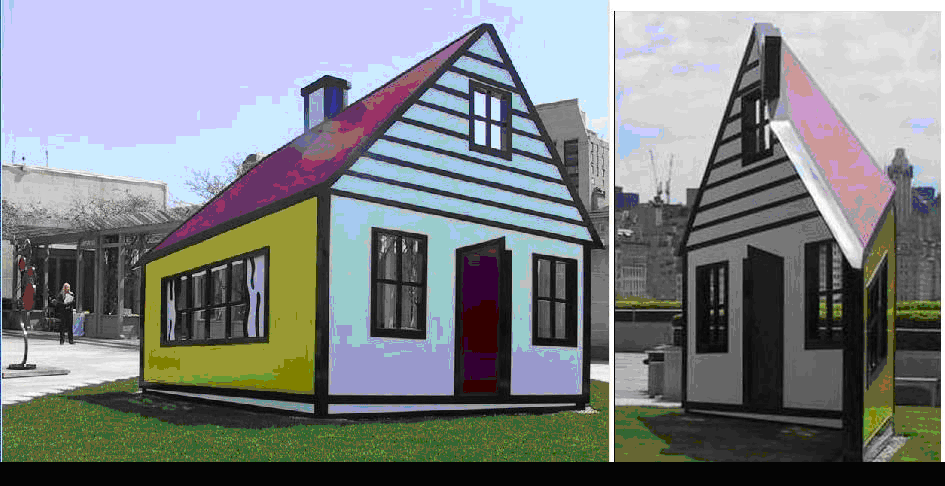

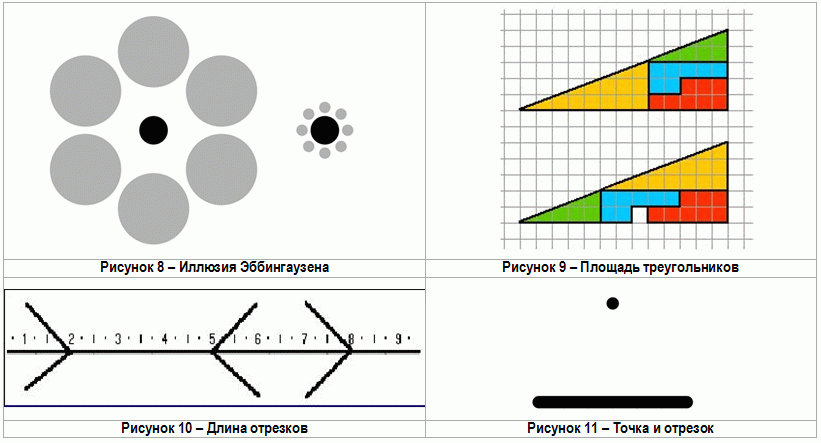

Рисунок 5 - Иллюзия Аристотеля Наиболее иллюстрированными в психологии восприятия являются зрительные иллюзии. Все они связаны с особенностями строения глаза. Существует несколько групп иллюзий зрительного восприятия. На рисунках ниже изображена маска египетской мумии снаружи (рисунок 6А) и изнутри (рисунки 6Б и 6В). Мозг человека бессознательно «видит» вогнутое изображение выпуклым. Заметьте, как трудно воспринимать лицо на маске вогнутым! Это возможно сделать только на рисунке В, но и для этого необходимо приложить определенные усилия Рисунок 6 – Маска египетской мумии В работах Роя Лихтенштейна можно наблюдать иллюзию объема. Рисунок 7 – Дом • Иллюзии восприятия размера часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25 % и больше, если глазомерные оценки не проверить линейкой. Глазомерные оценки геометрических реальных величин очень сильно зависят от характера фона изображения. Это относится к длинам (иллюзия Понцо), площадям, радиусам кривизны. Можно показать также, что сказанное справедливо и в отношении углов, форм и так далее. Иллюзия Эббингаузена (Ebbinghaus). Здесь сразу две иллюзии: классическая иллюзия искажения размера (оба черных кружка имеют одинаковый размер) и цветовая иллюзия – серые кружки справа выглядят светлее левых, хотя на самом деле они одного цвета (рисунок 8). Другие примеры: Ширина отрезка и диаметр точки (рисунок 11) одинаковы, хотя точка выглядит меньше. На рисунке 10 изображены отрезки одинаковой длины. • Зрительные искажения.

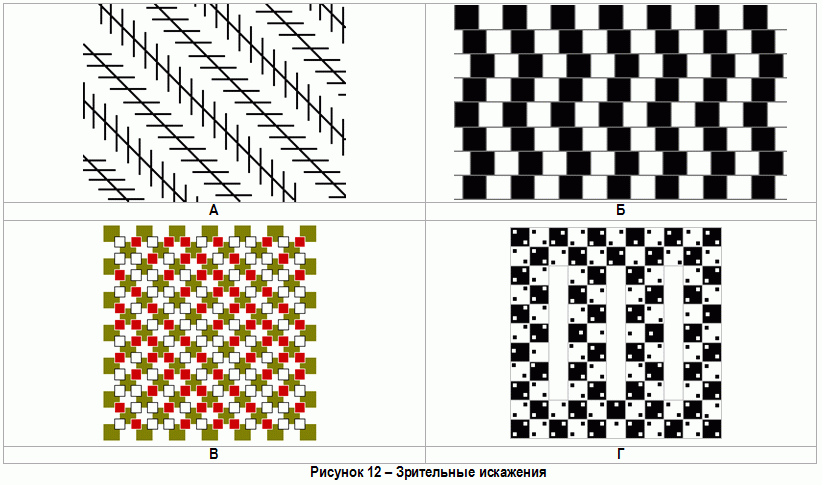

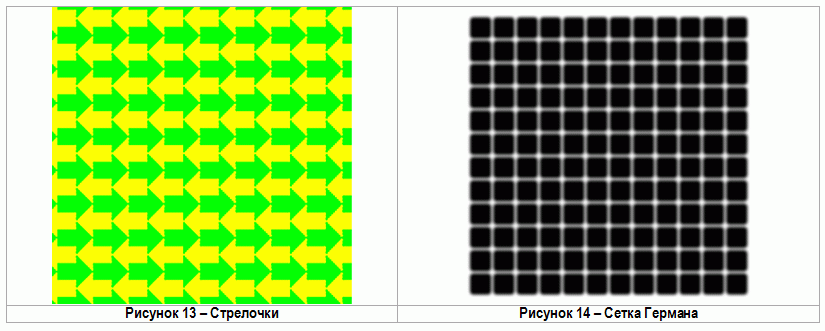

• Иллюзии восприятия цвета. Когда на сетчатке глаза возникает изображение, состоящее из светлых и темных областей, мы наблюдаем загадочные эффекты. Как мы видим стрелочки. Что вы видите на картинке? Жёлтые стрелки? Или зелёные? Интересно, что большинство людей вначале видят стрелки только одного цвета, и лишь затем различают стрелки, показывающие в противоположную сторону. Расфокусированная сетка Германа. Помните знаменитую сетку Германа? Так вот, если ее расфокусировать, то черные точки на пересечениях (которые на самом деле отсутствуют и являются больным воображением нашего мозга) начинают хаотично появляться и исчезать. Поводите взглядом по рисунку и мигания будут чаще. • Иллюзии восприятия движения. Если долго смотреть на некоторые неподвижные изображения (рисунки 15А-Д), то они начнут двигаться. Выглядит очень эффектно.

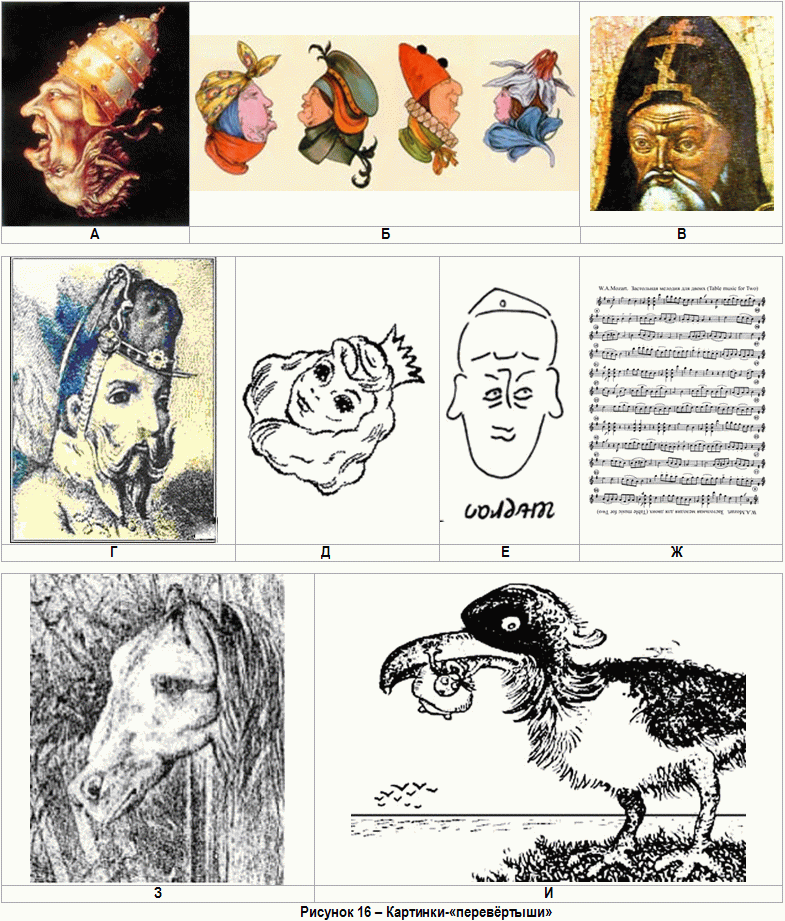

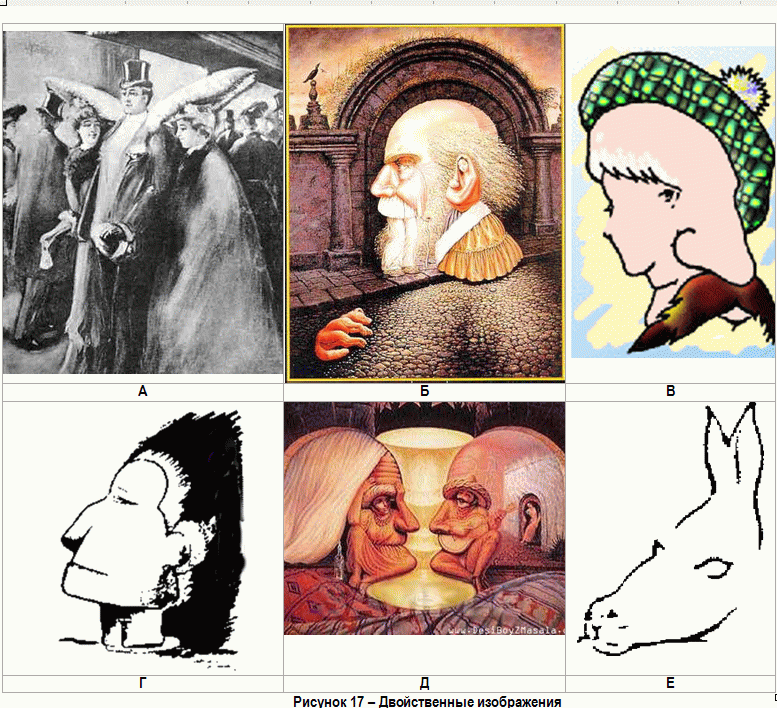

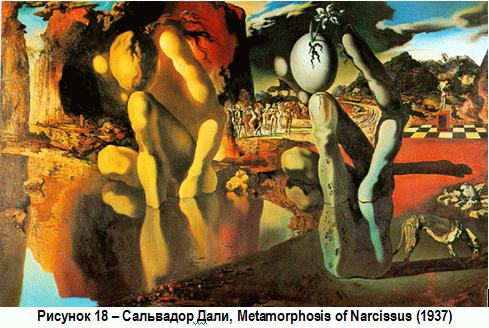

• Перевёртыш — вид оптической иллюзии, в которой от направления взгляда зависит характер воспринимаемого объекта. Перевернутые картинки приведены на рисунках 16А-Е). Эти картинки устроены таким образом, что Вы можете видеть разные изображения, меняя их расположение. Они давно и широко известны в разных странах (хотя искусствоведы затрудняются с определением, когда именно появилась первая картина-«оборотень»), прошли свой путь и получили национальные названия: «перевертыш» на русском, «upsidedown» на английском, «vexierbild» и «kopfuber» на немецком, «sens dessus dessous» на французском. Смысл слов одинаков на всех языках и отражает главную особенность – двойственность сюжетов. (Искусству прятать одно изображение в другом посвящена также статья «Невидимое-видимое» – см. «Наука и жизнь» № 2, 2005 г.). Одна из самых распространенных картинок-«оборотней»: при повороте на 180 градусов (то есть «вверх ногами») изображение молодой женщины превращается в портрет безобразной старухи. Придумал и нарисовал ее неизвестный художник еще в XIX веке, после чего картину многократно перерисовывали и публиковали. На рисунке 16Д – современный вариант московского художника Л.В. Волкова. В музее голландского города Утрехта хранится старинная доска размером 31x24x5 см с портретом Папы Римского (фото – рисунок 16А). Кажется, что в этом нет ничего особенного, но если доску перевернуть, то профиль главного католика превращается в голову дьявола. В XVI веке это двойное изображение чеканили даже на монетах. Фрагмент иконы Святителя Митрофана Воронежского (1830-е годы) представлен на рисунке 16В. Икона хранится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве. Первую книгу, целиком посвященную перевертышам, издали в конце 1890-х годов. Ее автор – немецкий художник Отто Бромбергер – нарисовал семнадцать картин, на которых господин превращается в слугу, барышня – в старуху, офицер – в домохозяйку, повар – в трубочиста, клоун – в зрителя и так далее (рисунок 16Б). В России в начале ХХ века выпустили почтовую открытку, на которой изображен толстый господин в шляпе. При повороте открытки он превращается в жареного поросенка на блюде. Пояснительная надпись с одной стороны – «Постоянный посетитель», с другой – «…и его любимое блюдо». Это произведение почтового искусства предназначалось для широкой публики. Композиторы, в том числе Моцарт и Бах, писали музыку, которую можно играть по нотам слева направо и справа налево или не обращать внимания на то, где у нотной страницы верх, а где низ. Возможно, это было для них серьезным делом, стремлением познать все тайны создания музыки, «поверить алгеброй гармонию», а, может быть, всего лишь шутка или забава (рисунок 16Ж – В.А. Моцарт «Застольная мелодия для двоих», 1780-е годы). • Двойственные образы.

• Распознавание образов. Если не знать, что изображено на этих рисунках, то увидеть рисунок практически невозможно.

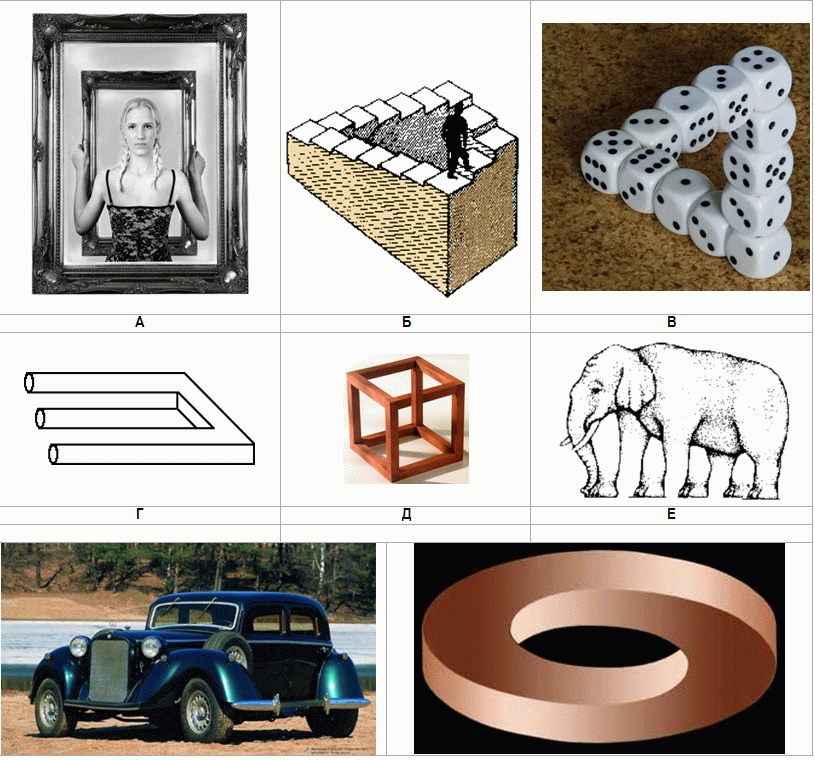

• Невозможное. При рассматривании таких рисунков каждая отдельная деталь кажется вполне правдоподобной…

Рисунок 19 - Невозможные объекты Феномены психики человека проявляются и в других психических познавательных процессах. Например, феноменальность мышления обусловлена ситуацией или задачей, которую необходимо решить человеку, прежде всего нестандартностью этой ситуации или задачи. Например, несколько задач: 1. В прямоугольной комнате необходимо расставить 10 стульев таким образом, чтобы у каждой из стен стояло одинаковое количество стульев. Скорее всего, вы сейчас начнете рисовать комнату и стулья. Приведем еще одну задачу, которая требует проявления наглядно-образного мышления. 2. На книжной полке стояло 2 тома книг по 200 страниц каждый. Книжный червь прогрыз эти 2 тома от 1-й страницы первого тома до последней страницы второго тома. Вопрос: Сколько страниц прогрыз книжный червь? Источники:

Особенности памяти Память – великое свойство, без которого трудно представить себе жизнь человека. Благодаря памяти мы используем в повседневной жизни свой собственный опыт и опыт предыдущих поколений. Можно ли как-то улучшить ее? От чего она зависит? Попробуем ответить на эти вопросы. Память кратковременная и долговременная. Память бывает двух видов – кратковременная, или оперативная, и долговременная. Студенты во время сессии ухитряются за ночь «затолкать» в свою память огромное количество сведений, которые улетучиваются сразу после экзамена. Больные с так называемой старческой забывчивостью в мельчайших подробностях помнят события, происходившие в раннем детстве или много лет назад, но не в силах удержать в голове то, что было полчаса назад. Билл Гейтс помнит сотни кодов созданного им программного языка. Возможности памяти безграничны. Считается, что взрослый человек может запомнить от двадцати до ста тысяч слов. Есть люди, обладающие феноменальной памятью. Александр Македонский помнил имена всех своих воинов. Академик Абрам Иоффе знал наизусть всю таблицу логарифмов. Моцарту достаточно было услышать музыкальное произведение один раз, чтобы исполнить его и записать на бумаге. Прослушав «Ми-зерере» Аллегри (в 9 частях), он сумел по памяти записать всю партитуру этого произведения, которая сохранялась Ватиканом в тайне. При втором прослушивании Моцарт обнаружил в своей записи всего несколько неверных нот. Такой же музыкальной памятью обладал и Сергей Рахманинов. Дирижер Артуро Тосканини помнил каждую ноту из 400 партитур. Уинстон Черчилль знал наизусть почти всего Шекспира. Доминик О`Брайен из Великобритании сумел запомнить расположение перетасованных карт одной колоды за 38 секунд. Билл Гейтс помнит сотни кодов созданного им программного языка. Человек начинает запоминать уже в утробе матери. По мнению ученых, память у человеческого плода начинает работать через 20 недель после зачатия. Во время тестов через живот матери посылался звуковой сигнал, который зародыш мог слышать; затем с помощью ультразвукового сканнера проводилась проверка реакции. Выяснилось, что зародыш реагирует на шум, слегка двигая телом или ногами. Правда, после пятого сигнала, он «привыкал» к повторяющемуся звуку и мог его игнорировать. При повторном же посыле сигнала через 10 минут и даже через сутки, зародыш без труда распознавал знакомый звук. Ученые считают, что человек в принципе может вспомнить то, что с ним происходило в утробе матери. Память индивидуальна. На память влияет множество факторов. Кто-то лучше запоминает то, что увидел, кто-то – что услышал. В таких случаях говорят о зрительной или слуховой памяти. Лучше запоминается предмет, вызывающий интерес. Общеизвестна стойкость памяти чувств. В состоянии эмоционального подъема из памяти иногда вызываются вещи, казалось бы, давно забытые. Очень важна мотивация. Человек, считающий себя абсолютно неспособным к языкам, попав в чужой стране в стрессовую ситуацию, когда вопрос стоит о физическом выживании, запросто выучивает язык. Во многом способность к запоминанию зависит от тренируемости. Британские ученые с помощью специального сканера исследовали лобную долю головного мозга, которая заведует перемещением в пространстве, у шоферов такси и представителей других профессий. Оказалась, что она развита у таксистов гораздо больше. Мало того, чем лучше водитель ориентируется в городе, тем более кратким путем он может проехать из одного места в другое, тем больше по размеру лобная доля его мозга. При этом объем серого вещества в целом не меняется, оно просто распределяется по-иному. Рассеянность – не признак плохой памяти. С плохой памятью нередко путают рассеянность. Но рассеянные люди на самом деле просто погружены в свои мысли, их внимание как раз сконцентрировано, но на чем-то ином, а бытовая информация им неинтересна. Часто за нарушения памяти принимается невнимательность, вызванная переутомлением, последствиями болезни, то есть состоянием, в котором в данный момент находится человек. Ослаблению памяти препятствуют запахи. Это объясняется соседством центра обоняния с «запоминающей» зоной мозга. Острая реакция памяти на запахи, видимо, запрограммирована: роль запахов в выживании древнего человека была очень велика. С возрастом память ухудшается не всегда. Жалобы на плохую память учащаются после 40 лет и тем более в пожилом возрасте. На самом деле, это не совсем так. Просто по окончании активной учебы отпадает надобность что-то заучивать, пропадает навык напрягать память, и она «детренируется». Актеры, которым приходится учить новые роли всю жизнь, и в старости справляются с длиннейшими текстами. Сейчас в некоторых странах, например, в Германии и США, все чаще люди, выйдя на пенсию, поступают в университеты (обычно на гуманитарные факультеты), вполне успешно занимаются и сдают экзамены наравне с юными однокурсниками. Умение забывать. Все помнить невозможно. Умение забывать имеет огромное значение в выживании людей. Мозг должен освобождаться от ненужного груза впечатлений и сведений. Память как бы сама регулирует нагрузку, готовится к приему новой информации. При этом старая информация не исчезает бесследно, но переходит из активной памяти в пассивную, откуда иногда ее удается извлечь. Это замечательное свойство спасает многих людей в трагических ситуациях. Память можно улучшить. В большинстве случаев память можно улучшить. Ранее считалось, что у взрослого человека клетки мозга – нейроны – не делятся и постепенно отмирают. Но оказалось, что это не так. Результаты последних исследований говорят о том, что нейроны делятся даже в 70-летнем возрасте. Причем размножающиеся клетки обнаружены в самых «думающих» участках мозга. Сейчас ученые считают, что возрастное ослабление памяти связано не столько с физической гибелью нейронов, сколько с нарушением контактов между ними. Вещества, помогающие установлению подобных контактов, известны. Это, прежде всего, витамины С, Е, В6, В12, бетакаротин, жирные кислоты, содержащиеся в лососе, тунце, сардинах, сельди, вытяжка из растения гинкго билоба. Впечатление, повторение и ассоциация. Средний человек использует не больше десяти процентов врожденных возможностей своей памяти. Остальные девяносто процентов пропадают, потому что мы не умеем пользоваться естественными законами запоминания. А эти законы весьма просты. Их три – впечатление, повторение и ассоциация. Итак, вы хотите что-либо запомнить. Во-первых, для этого нужно сосредоточиться и получить впечатление, используя для этого не только зрение, но и слух, обоняние. Второй закон памяти – повторение. Тысячи студентов-мусульман знают наизусть Коран – книга примерно такого же объема, как Новый завет. Им удается запомнить ее главным образом за счет повторения. И, наконец, третий закон – ассоциации. Единственный способ надежно запомнить некий факт – это связать его с каким-либо другим. Возможно ли управлять своей памятью? Можно и в значительных размерах. Экспериментально доказано, что на подсознательном уровне человек воспринимает и запоминает в десятки раз больше информации, чем осознанно. И хранящаяся в подсознании информация стирается гораздо медленнее, чем сознательная. Это связано как с большой избыточностью получаемой информации, так и с особенностями подсознательной памяти. Но нас интересует то, что в определенных ситуациях происходит извлечение информации из подсознания на сознательный уровень. Мы вспоминаем то, что, казалось, совершенно забыли. Используя определенные приемы и ресурсы подсознательной памяти, можно укрепить свою сознательную память. Существует множество разнообразных подходов к улучшению памяти, одни – лучше, другие – хуже. И у каждого человека по-разному. Но существуют определенные, фундаментальные принципы улучшения памяти. Если кратко, то для этого надо: Усвоив и использовав данные принципы, можно улучшить свою память в несколько раз. Искусство мнемотехники основано не столько на знании приемов эффективного запоминания, сколько на умении вовремя активизироваться и подчас неожиданным образом применить свои способности, профессиональную память, эрудицию. Художники-шрифтовики легко запоминают названия книг. Опыт их работы делает графику активнейшим операционным элементом при восприятии. Шрифтовики, вероятно, быстрее других прочтут слова и числа, состоящие из недописанных букв и цифр, например, слово что означает «кибернетика», или такое число,

то есть 6927. Разрезанную фотографию можно узнать по разному количеству составляющих ее частей, что позволяет судить о наблюдательности и зрительной памяти. Упражнения на распознавание развивают способность выделять минимальные отличительные черты и признаки. Эти черты и признаки оказываются важнейшими опорами зрительного запоминания. Карикатурное изображение, как правило, запоминается лучше фотографического. Карикатура обычно устраняет излишнюю информацию, стремится усилить «лица необщее выражение». Если вам нужно что-нибудь запомнить, попробуйте внести в запоминание толику юмора, и самое скучное явление окажется незабытым. Любопытен способ запоминания знаков объединения и пересечения множеств, применяемых повсеместно в математике. Знак Ç, обозначающий объединение, напоминает чашу, которая по-английски называется cup, а знак пересечения È напоминает шапку, по-английски – cap. При этом первое множество можно представить в виде совокупности множеств, как бы помещенных в чашу. А элементы, общие всем множествам данной совокупности, как бы отграниченные от остальных накрывающей их шапкой, образуют пересечение этих множеств.

Воспринимающие механизмы не любят монотонной работы и словно оживляются при переключениях. Неожиданные совмещения, «столкновения» несходств динамизируют эти процессы. Существует интересный способ запоминания большого числа первых знаков десятичной записи числа е (основание натуральных логарифмов). Для запоминания приближенного равенства е = 2,718281828459045... необходимо запомнить две первые цифры (2 и 7). Дальше цифры организуются следующим образом: дважды прочитывается дата рождения Л.Н. Толстого (1828 г.), а затем перечислены величины углов прямоугольного треугольника. Скорость переключений или изменений точек зрения на предмет, столь необходимая для развития памяти, возрастает при выполнении упражнений по дешифровке записей со смешанными системами знаков. Прочтем, например, следующие фразы: «СмоЗ" в Ö!», «О5 в во7 часов», «Од0 решение в задаче?» Очевидно, используемые здесь «для сокращения» цифры не слишком затрудняют прочтение предложений: «Смотри в корень!», «Опять в восемь часов» и «Одно ль решение в задаче?». Мы уже писали об огромном значении контура в распознавании и запоминании фигур. При составлении плана текстуального материала обычно выделяют вступление и заключение. В результате намечается новый внутренний «контур» основного содержания, используется «геометрия» смысла. Можно сказать, что общие конструктивные принципы лежат в основе зрительного, слухового и смыслового (без выраженной опоры на зрительное и слуховое восприятие) запоминания. По меткому замечанию одного ученого-физика, «мы похожи на человека со связкой ключей, который, пытаясь открыть одну дверь за другой, всегда находит нужный ключ с первой или второй попытки. Это заставляет его сомневаться относительно взаимно однозначного соответствия между ключами и замками». «Ключи» зрительного запоминания весьма похожи на «ключи» запоминания слухового и могут использоваться для «открытия одних и тех же дверей». Любое знание, умение, талант можно использовать при запоминании. Так, человек с музыкальной памятью прекрасно запоминает номера телефонов, подбирая к каждому номеру подходящий мотив. Известно, что способность к версификации позволяет запоминать явления, далекие от мира поэзии. Школьники рифмуют слова, представляющие исключения из грамматических правил, рифмуют формулировки некоторых теорем. Чем замечательна версификация как мнемотехнический прием? Она динамизирует процесс воспоминания, сообщает этому процессу определенную эмоциональную окрашенность. Запомненный с помощью версификации материал не нуждается в частом повторении, чтоб не быть забытым. Я. Перельман в своей «Занимательной астрономии» описал анаграммы (перестановки букв), которые использовали Галилей и Гюйгенс. Решение подобных анаграмм оказывается несложным для людей с развитым зрительным и слуховым восприятием. Из фразы, которую можно приписать утомленному курьеру, попытаемся составить пословицу так, чтобы у нас не осталось лишних букв. Вот эта фраза: И ВЕСНА, А ВСЕ ДНИ НОСИСЬ. Попытки зрительной переорганизации вряд ли приведут нас к успеху. Остается одно – «нащупывать» на слух возможные варианты слов, которые окажутся опорными для прочтений известной пословицы «Не в свои сани не садись». Люди, запоминающие стихи с первого прочтения, обычно быстрее распознают слуховые образы и, следовательно, быстрее решают задачи такого типа. Но вот еще одна задача, где бессильным, как правило, оказывается слух. Из двух слов УТРО ОМЕГА надо составить название известной пьесы. Здесь в решении должен преобладать зрительный или графический компонент, который может избавить нас от механического перебора вариантов и ускорить расшифровку названия «Горе от ума». Часто мы умеем применять знания лишь по прямому их назначению. Чтобы научить человека полнее использовать интеллектуальные возможности, интенсифицировать в необходимых случаях психофизиологическую деятельность, его ставят в затруднительные условия. Сократив время экспозиций или предъявления какого-либо материала, можно повысить скорость «съема информации с бумаги». Необходимость заставляет человека активизироваться, он начинает быстро, часто лихорадочно искать пути достижения цели. Этот способ небесполезен, поскольку человек может проявить свои скрытые способности и найти собственные мнемотехнические приемы. Навык использования мнемотехнических приемов, доведенный до автоматизма, делает эти приемы составной частью непроизвольного запоминания. Источники: Щербаков, В. Секреты памяти [Электронный ресурс] / В. Щербаков. – Режим доступа: http://www.superidea.ru/intel/mem/sherbak.htm. – Дата доступа: 04.09.2005.

Выявление индивидуальных особенностей восприятия информации На человека всегда действуют не отдельные раздражители, а множество их, что ставит перед центральной нервной системой проблему – на какие раздражители реагировать, а на какие – нет. Так, на сидящего в аудитории студента действует оформление аудитории, действия преподавателя, температура в помещении, освещение, посторонние звуки, запахи и др. Очевидно, что его реакция должна быть результатом их синтетической оценки и выбора главного при одновременном отключении от других раздражителей. Каким образом это происходит? Здесь действует закон доминанты. Доминанта – временно господствующий очаг возбуждения, подчиняющий себе в данный момент деятельность мозга и определяющий характер обратной реакции. На каждом временном отрезке у каждого человека есть такая доминанта. Интерес, внимание, увлеченность, озабоченность, влюбленность и др. – проявления доминант. Восприятия, как правило, многомодальны, т.е. образованы ощущениями разного качества. Восприятие возникает в процессах обнаружения, чувственного изучения (ориентирования, разглядывания, прислушивания, подключения других органов чувств), опознания (идентификации, ответа на вопрос «Что это?»). Определенные органы чувств человека могут выполнять ведущую роль в данных процессах, что может привести к тому, что при восприятии человек может использовать определенную часть своей нервной системы больше, чем другие. По этому критерию людей можно разделить на три типа: визуальный, слуховой и кинестетический. Визуальный тип (зрительный) склонен большую часть информации получать зрительно (глазами или посредством воображения). Он склонен к построению зрительных конструкций, воспоминанию увиденных ранее образов. Слуховой тип предпочитает получать информацию на слух (он больше слышит, нежели видит). Данный тип обладает хорошей слуховой памятью, для него важны слуховые конструкции (построение речи). Кинестетический тип – это осязательный тип. В его процессах восприятия важную роль играют осязательные ощущения и чувственные впечатления. Данные типы достаточно легко распознаваемы в общении, главное быть внимательными.

Предикативные слова, позволяющие выделить ведущий тип восприятия

Предикативные фразы, позволяющие выделить ведущий тип восприятия

Особенности восприятия общения

Источники: Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 423 с. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript